暮らしを左右する“家の外まわり”の基本【後編】

- お役立ち

家にとって、とても重要な外構のやくわり

「でも外構って、門とか塀とかで土地を囲ったり、お庭に植木を植えたり花壇を作ったり・・・そういうのでしょ?あんまり興味ないかも・・・」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

でも外構って、ただ単に家が建ってる以外の地面をどうにかしなきゃならないこと、というだけではないんですよね。外構は、実は「【家・家族】と【社会・地域】を繋ぐ重要なクッション」なのです。

私たちが住む街には、多かれ少なかれ「社会インフラ(infrastructure)」といわれるものが整備されています。交通・通信・エネルギー・水道・衛生・教育・医療など、生活や産業、社会の基盤を支える基本的な設備やサービスのことです。

その中でも「生活インフラ」といわれる、水道、電気、ガス、通信、交通など、私たちの毎日の暮らしに欠かせない、いわゆる「ライフライン」と呼ばれるもの。

その「ライフライン」が各事業者から個人の住居である「家」に供給されるための接点が、全て「外構」と密接に関わっているのです。

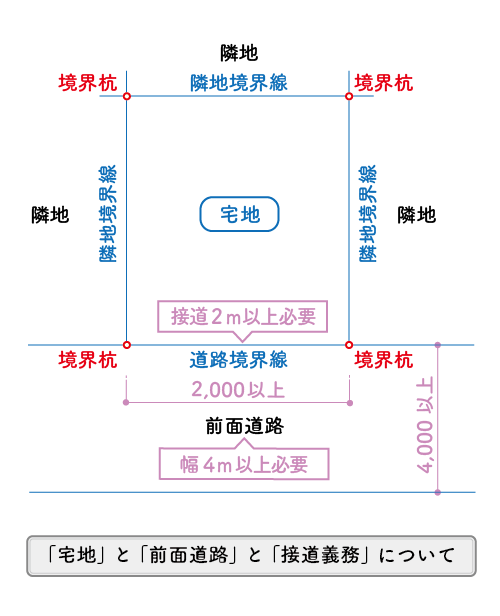

「宅地」には建築基準法に定められた接道義務(4m以上の道路に2m以上接しなければならない)という決まりがあります。

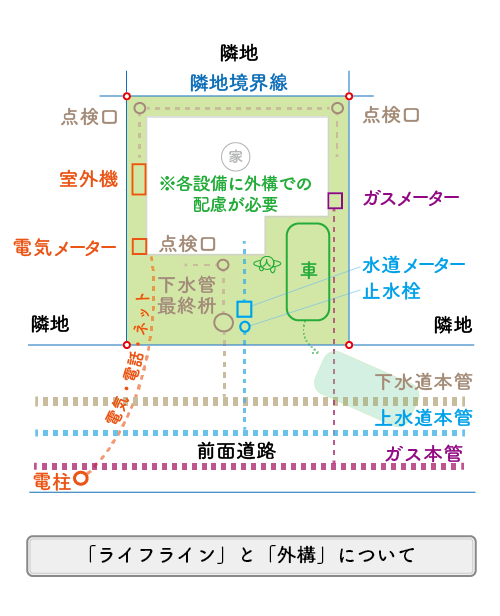

「ライフライン」は、公共空間である道路の地下(埋設)や上空(電線)を伝って、あるいは道路そのものを使って運ばれ、その各「宅地」の前面道路に配された本管や本線から分岐し、接道部から道路境界線をまたいで各「家」内に供給されます。※各自治体の状況により例外あり

その供給される「ライフライン」を「家」が正しく受け取り受け渡すための「設備」が家の外まわりにそれぞれ配置されてくるため、それらについて外構計画での配慮が必要となってくるのです。

ライフラインの種類

水道

上水道を通る「上水」と下水道を通る「下水」があり、上水は飲用に適する水、いわゆる水道水。下水は雨水(雨樋等で集水した雨水)と汚水(屋内からの生活雑排水)に分かれる。

下水は各自治体によってその処理方法は異なるが、基本的には上下水とも地中経由の水道管を通り、宅地内に引き込み、または宅地外に排出される。

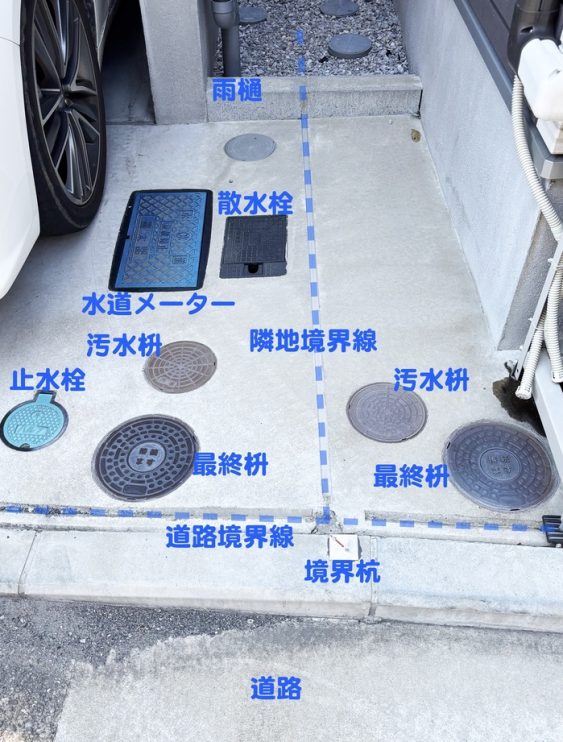

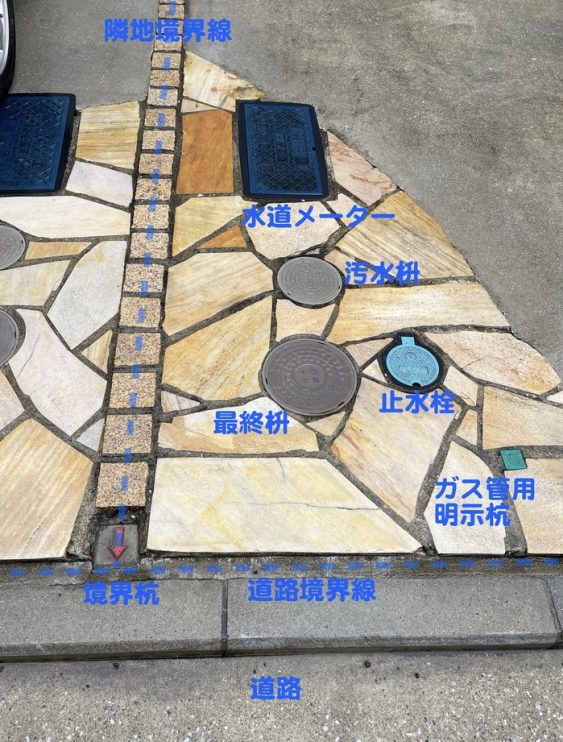

上水のメーター・止水栓と下水の最終枡(公共との接続部)が接道部付近の地面に必ず設置され、家の周囲には地中をめぐる汚水・雨水配管の枡(点検口)が複数設置される。これらは家の出入口や車や人の通路に当たる可能性が高く、外構計画での注意が必要。

家の設計段階で外水道を設ける場合も多いが、それらも外構計画に大きく関わる。

電気

電気は、電柱を伝う電線(あるいは地中の共同溝)から各家へ配線される。

家の外壁にメーターが設置されるので検針用の通路確保が必要。

接道部から家まで距離がある時は途中にポールを立てて電線を中継させる場合もあり。

また、エアコンやソーラー発電などの電気設備を設置する場合、そのための室外機などを家の周囲に置くことになり、外構計画での配慮が必要。

家の設計段階で屋外電源や壁付照明を設ける場合も多いが、それらも外構計画に大きく関わる。

ガス

都市ガスの場合は地中を伝って配管され、家の外壁にメーターや給湯器が設置されるので、その検針やメンテナンス用の通路確保が必要となる。

ガスは気体で危険物なので、ガス事業者以外がガス管の造作や操作はできないため、外構工事中に配管の破損をしないように万全の注意を図る必要あり。

プロパンガスの地域であれば、ボンベ交換用の通路確保が必要となる。

通信

電話やインターネットの配線が電気の引き込みと同様に行われる。

手紙や新聞などを受け取るポストも通信手段の一種で、外構で計画する場合が非常に多い。

交通

人や車両(自動車・バイク・自転車など)の、道路と宅地間の出入りが接道部を介して行われる。車両を所持している場合、車両を留め置くスペースの確保はもちろん、人が道路と家の行来を、車両が道路と宅地の行来を、スムーズに安全にできる路面の計画が必要となる。宅地と道路に高低差があると尚更、その計画は専門性が必要になり早めの計画が必要となる。

また、家族の帰宅時、家族以外の訪問時に、わかりやすく表札や住居表示、インターホン、照明なども必要となる。

以上、主要なライフラインに対してこれだけ外構で配慮しなければなりません。

近年では、宅配便などの配送業も私たちの生活に欠かせない重要なライフラインとなり、宅配ボックスも設置される家がかなり増えました。これらも外構計画の範囲となります。

このように、外構は「【家・家族】と【社会・地域】を繋ぐ重要なクッション」という役割を担っているということはご理解いただけましたでしょうか?

これらの対外的な役割について考えるだけでも、外構を完全に素通りして家づくりを進めることは難しいと言えると思います。

家がまとう外構は身だしなみを整えること

「じゃあ、外構ってその必要なところだけ最低限やっておいたらいいんじゃないの?」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。もちろんそうなんですが、そもそも家づくりを始める理由に「自分好みの素敵な・かわいい・カッコいい、とにかく住み心地の良いお気に入りの空間・住まいにしたい」という想いがあったのではないでしょうか。

外構は、そんな家の魅力を倍増させて、更に住み心地よくお気に入りにさせてくれるパワーも持っているんです。ここまで外構について「やっておかねばならないこと」をお伝えしてきましたが、もちろん家と同じく「やりたいこと」の表現も無限です。

必要なことを様々なテイストで表現することのできる素材が、方法が、選択肢が、家と同じように外構の世界にもたくさん存在するのです。

身だしなみやそのファッションの好みでその人のことがなんとなく想像できるのと同様、家というボディーに纏うものによって、家が街にどう映って、どんな人が住んでいるんだろう?と夢のある想像をさせるような家、素敵ではないですか?

完璧に・ゴージャスにでなくても、ナチュラルでもシンプルでも、ハレとケどちらを求めても、一点豪華主義でも、そこがお気に入りの空間になれば、それが毎日のモチベーションに直結したりするのです。

外構は、家の身だしなみと言っても過言ではありません。

芦川設計・施工例

実は大切な外構、まとめ

さて、ここまで外構の大切さについてお話をしてきましたが、「じゃあまず何をどうすればいいの?」ということについては次回以降にお話していきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。

(第2回更新:10月15日予定)

さいごに【家づくり中の施主の方へアドバイス】

このコラムを見て、外構の重要性をご理解いただけたら、家の計画をお願いしているハウスメーカーさんや工務店さんの担当の方に「外構も合わせた家の計画をしたい」と相談をしてみてください。

各会社さんによって得意なところもあればあまり得意でないところもあると思いますし、提携している外構施工会社やエクステリア・ガーデンデザイナーがいらっしゃるところもあるかもしれません。

まずは相談できるところ・あるいは相談したいところを見つけるところからスタートしてみましょう。

その時に大切なのは、施主であるあなたがしっかりと家づくりと外構計画の協力を望むことです。

家と外構が全く関係ない別会社の場合は、双方の橋渡しをしていただき、協力関係を作る。あるいはきちんと間に入り情報共有をしていただく。

そうすれば、より家と外構が一体となった失敗のない計画ができますし、全体予算的な調整からお引越しまでのスケジュールにも配慮しながら計画を進めてくれるでしょう。

これが家づくりの最終的な成功の秘訣かと思います。家づくりの主役はあなたです。

ぜひ「家の外まわり」=「外構」もあなたの思いをのせて、納得の行く家を完成させましょう!

芦川設計・施工例(協力関係にある工務店2社の社屋エントランス・前庭)

[前編をみる] [後編]

筆者紹介

連載『家づくりは“外まわり”で決まる ― 外構から考える住まいづくり』

外構の大切さを理解し、心から安心できる住まいを築いてほしい——そんな思いから始まった「日本庭女子会〜にわとわに〜」のコラム。新築計画に役立つ外構の知識やアイデアを、月1回更新でお届けします。

プロフィール

日本庭女子会〜にわとわに〜

エクステリア・ガーデン業界やそれをとりまく業種に従事する・携わる女性たちが、交流や情報交換を目的とし2017年に活動開始。

「庭や外部空間を美しく快適にすることが、住まいや暮らしを豊かに送るのに不可欠なことであり、ひいては日本の街並や景観・環境を美しく創り保ってゆくのに重要な役割を担っている」

また「住まい手だけでなく造り手・働き手の身になって考え、幅広い知識で美しく機能的な空間を造っているプロフェッショナルな女性たちがいることを知ってほしい」

そんな熱き想いを持った庭女子たちが、所属や経験・年齢を超え様々な切り口の委員会を組織し、日本各地で活動・躍動中。現在メンバー150人超。

https://niwatowani.jp/執筆者

芦川 美香 (あしかわ みか)

横浜市を拠点とするこの道25年超のエクステリア・ガーデンデザイナー。

株式会社アフロとモヒカン代表取締役。

「はじめのいっぽからさいごのちゃくちまで」を社のモットーに、日々お客様宅の外まわりをお客様らしく、美しく暮らしやすく整えるべく、設計・営業・現場に奔走中。

にわとわにプロフェッショナル会員、「美未備っと安心安全委員会」委員長、1級エクステリアプランナー、ブロック塀診断士、E&Gアカデミー講師

https://niwatowani.jp/?itemid=120&catid=12