目隠しフェンスの適切な高さとは?最適な選び方のポイントを解説

- お役立ち

目次

お庭で快適に過ごすためには、プライバシーをしっかり守ることが大切です。道路や隣家からの視線を遮る「目隠しフェンス」を設置することで、人目を気にせずリラックスした時間を楽しむことができます。

しかし、フェンスが高すぎると圧迫感が出たり、低すぎると十分な目隠し効果が得ることができません。そこで今回は、目的別の最適なフェンスの高さや、選ぶ際のポイントについて詳しく解説していきます。

【目隠しフェンス】適切な高さとは?

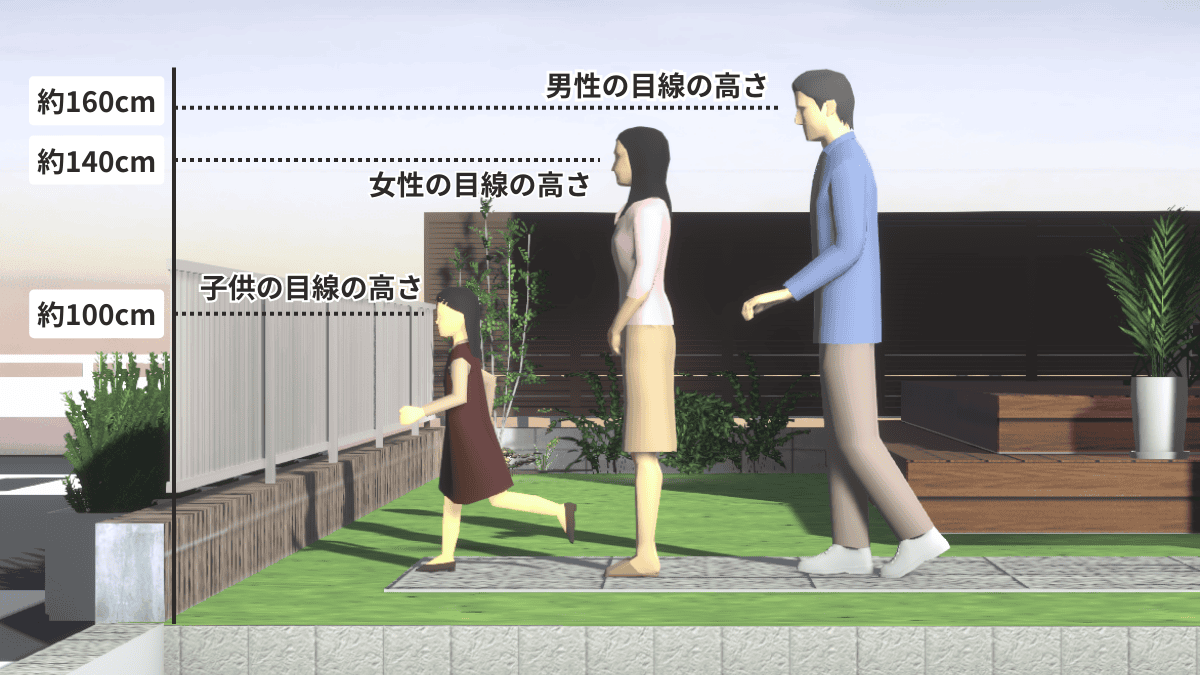

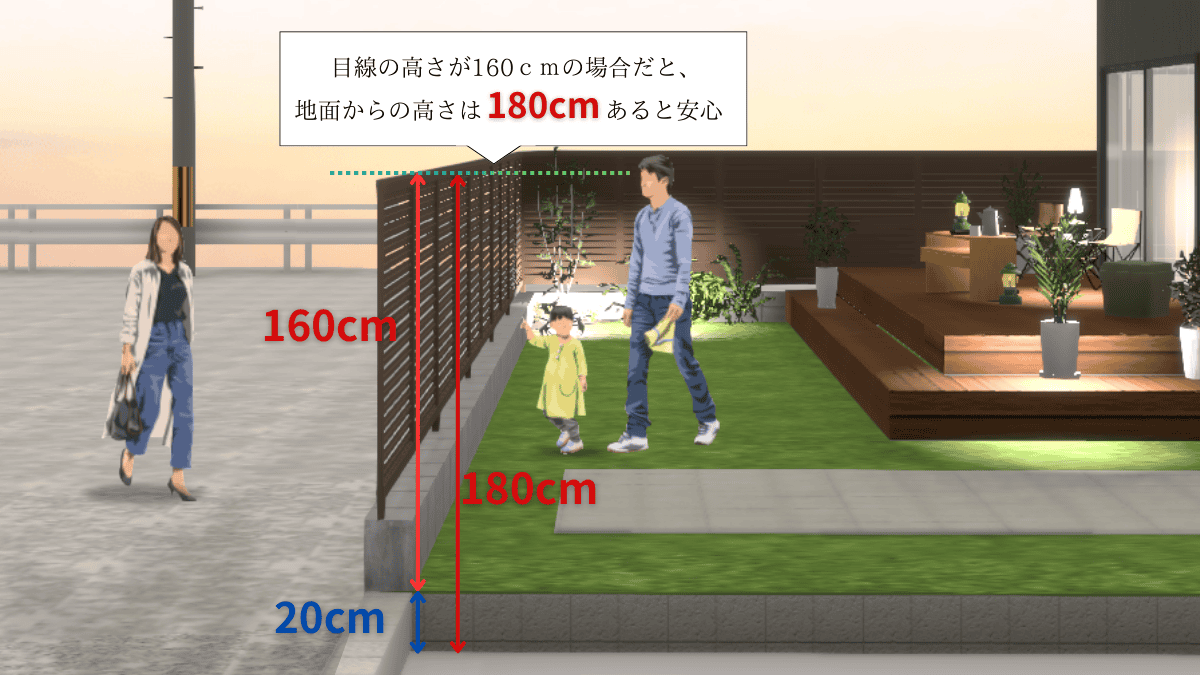

目隠しフェンスの高さは、目的や設置場所によって異なります。人の目線の高さは身長からマイナス10cm前後ですので、身長170cmの人の目線の高さは約160cmということになります。この場合、地面から160cm以上の目隠しが必要になります。

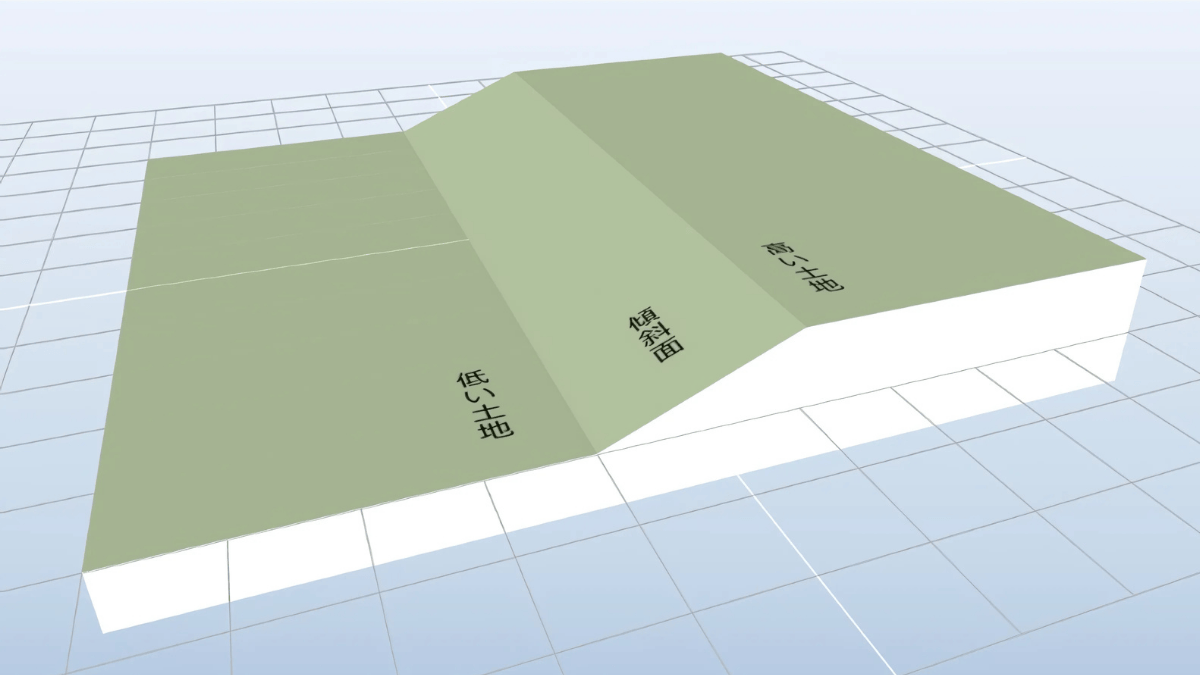

ただし、敷地の高さや道路との高低差によって、最適な高さは変わります。住宅の敷地状況を確認した上で、どの程度の高さが必要か検討しましょう。

また、注意点として隣家の景観などにも影響を与える恐れがあるので、事前の確認が必要です。

【目隠しフェンス】まず「目的」を明確にすることが大切

庭にフェンスを設置する前に、どんな過ごし方をしたいのか、どんなシチュエーションで目隠しをしたいかということを考えましょう。

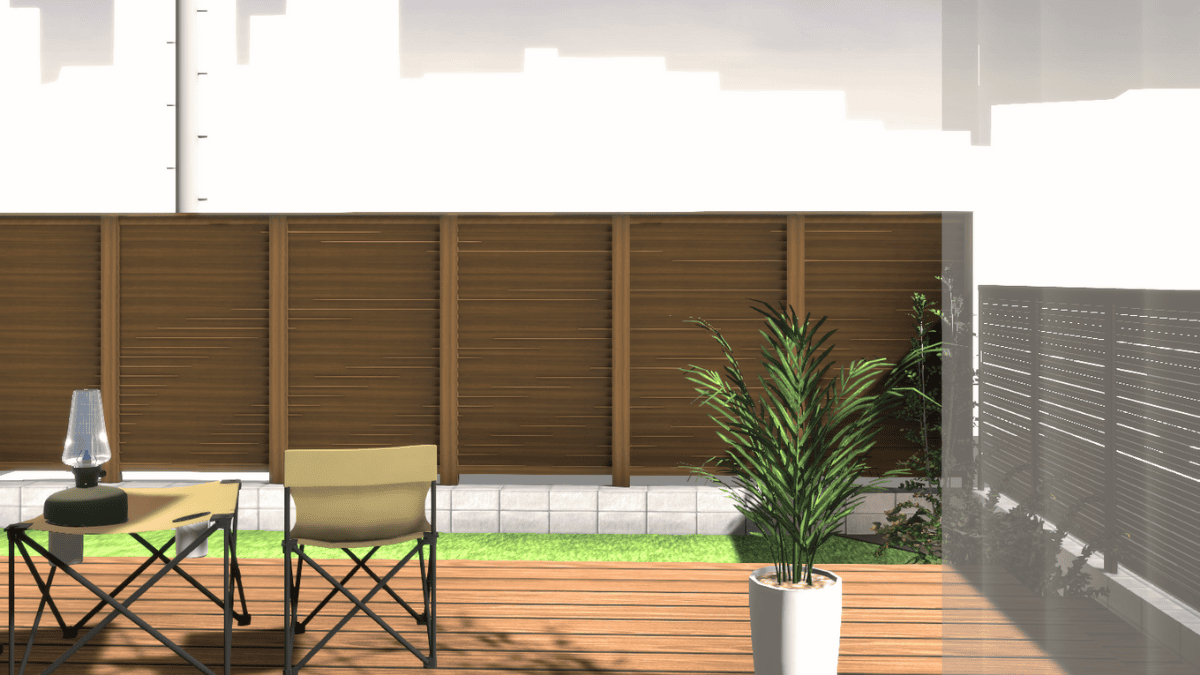

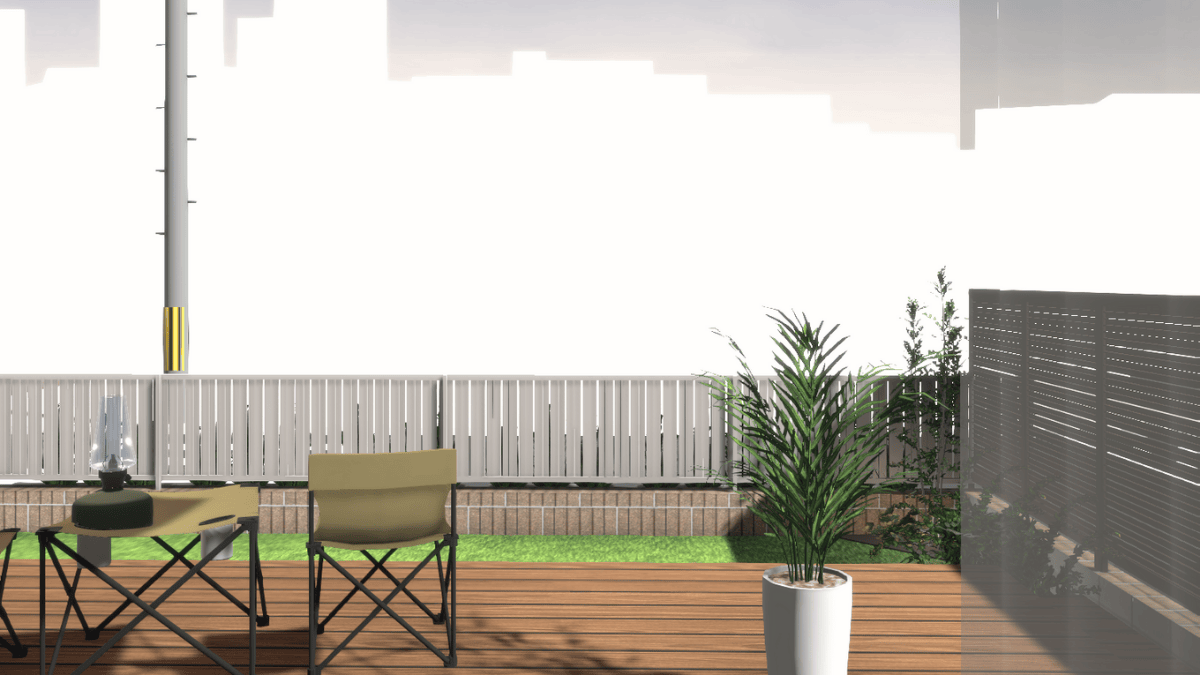

ウッドデッキやテラスでくつろぎたい

休日にウッドデッキでゆっくりくつろぎたいと考えても、外からの視線が気になると落ち着きません。ウッドデッキやテラスの高さを考慮したうえでフェンスを設置すると、快適に過ごすことができます。

>参考:一級建築士・酒井浩司さんが提案するテラスのある暮らし

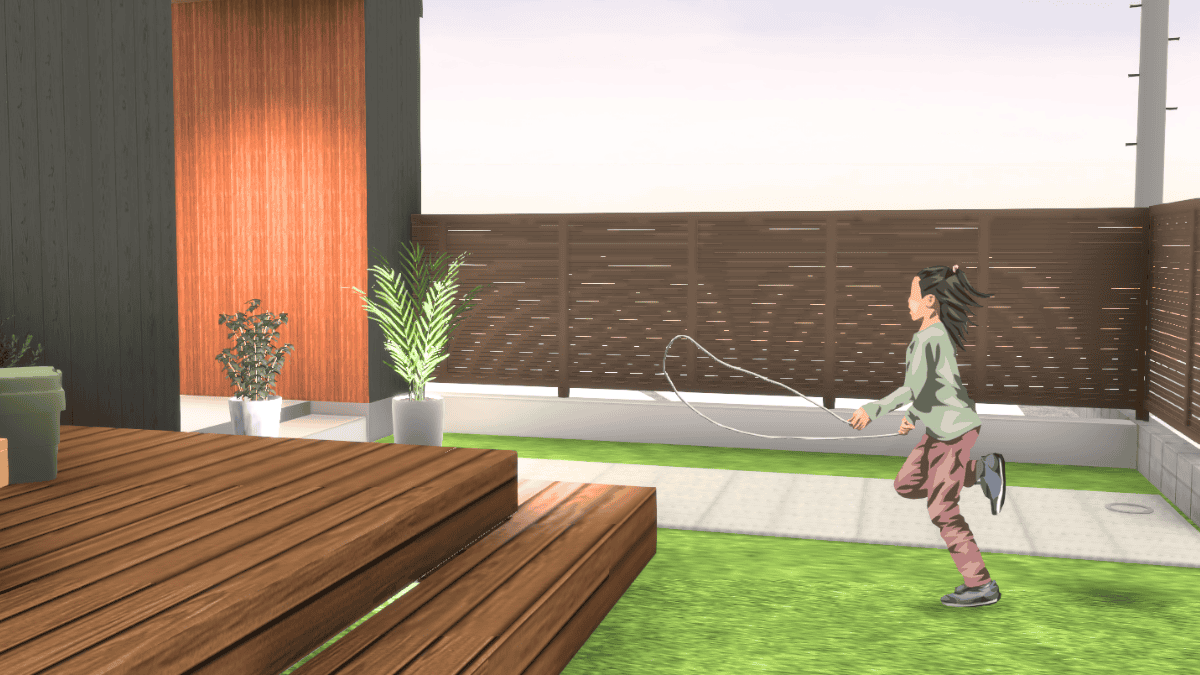

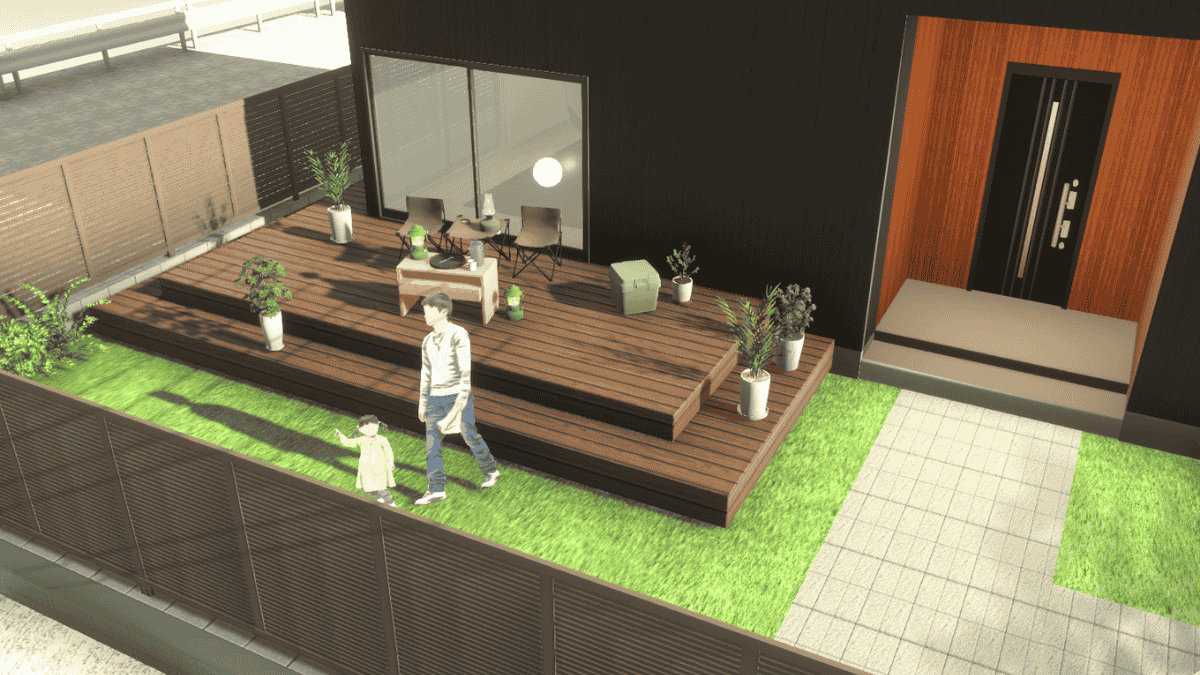

ガーデニングや、子供のプール、バーベキューがしたい

お庭でガーデニングをしたり家族と過ごすことがメインの場合はプライバシーを守りつつ日当たりや風通しを確保したいところ。外からの視線をしっかり遮り、安全性を重視する場合は、高さのあるフェンスを選択することで外部の視線を気にせず、安心してお庭での時間を楽しむことができます。

【目隠しフェンス】高さを決める際の注意点

敷地の高さと道路との高低差を考慮する

一般的に、住宅の敷地は道路より高くなっていることが多いため、フェンスの高さを決める際には 道路との高低差 も考慮することが大切です。

例えば、道路と庭の高低差が20cm、立った時の目線の高さが160cmの場合だと、道路からの高さはブロックと目隠しフェンスを足して180cmの高さがあると安心です。また、テラスで座ることが多い場合は、テラスの高さも含めて計算するとより快適な空間を作ることができるでしょう。

さらに、室内からの見え方も事前にチェックするのがおすすめです。フェンスを高くすると目隠し効果は増しますが、室内からの景観が圧迫される可能性もあるため、バランスを考えることが重要です。

風通しや採光のバランスを考える

フェンスが高くなると 風通しが悪くなり、日当たりも悪くなる可能性があります。

適度な隙間があるデザインを選ぶと、目隠しと通気性を両立することができます。

フェンスのデザインや素材の特徴を解説

フェンスは高さだけでなくデザインや素材も快適性に影響します。

それぞれの特長を考慮しながら、お庭の雰囲気に合ったフェンスを選びましょう。

目隠しと通気性を両立「ルーバーフェンス」

ルーバーフェンスとは、幅の狭い羽板を隙間を開けながら平行に並べたものです。隙間を開けることで通気性を確保しつつ、斜めに並んだ羽板がしっかりとした目隠し効果を発揮します。目隠しと通気性を両立するならルーバーフェンスがおすすめです。

ナチュラルな雰囲気を楽しめる「ウッドフェンス」

ウッドフェンスとは、木材を使用したフェンスのことです。木の温かみがあり、自然な風合いが魅力で、ナチュラルな雰囲気を楽しめる庭づくりにおすすめです。

しかし、ウッドフェンスは他の素材と比べると耐久性が低く、雨や湿気の影響を受けやすいため、定期的なメンテナンスが欠かせません。そのため、木の風合いを再現しつつ耐久性に優れた木調フェンスや樹脂フェンスも選択肢の一つです。設置前にしっかりと検討することが大切です。

軽量で耐久性が高い「アルミ製フェンス」

アルミ製フェンスとは、軽量で耐久性が高く、錆びにくく、メンテナンスも簡単なことが特徴です。シンプルなデザインのため、どんな外構デザインにも馴染みやすく、スマートで美しい印象を与えます。

3Dシミュレーションで最適なフェンスの高さを確認

フェンスの高さを決める際「実際に設置したらどう見えるのか?」を確認するときに便利なのが、3Dシミュレーション です。

3Dデザイナーシリーズでは敷地の高さを設定し、3Dパースを作成することが可能です。例えば斜めの敷地や高低差のある土地でもリアルなイメージを再現できるため、敷地の状況に合った最適なプランを提案することができます。

>関連記事「突破ファイル作ってみたコラム」

さらに、高低差のある敷地のプランニングに興味がある方には、「THE突破ファイル」に提供された3Dアーキデザイナーのコラムが参考になりますので、ぜひご覧ください。