構造計算のルートとは?許容応力度計算の流れまでやさしく解説

- お役立ち

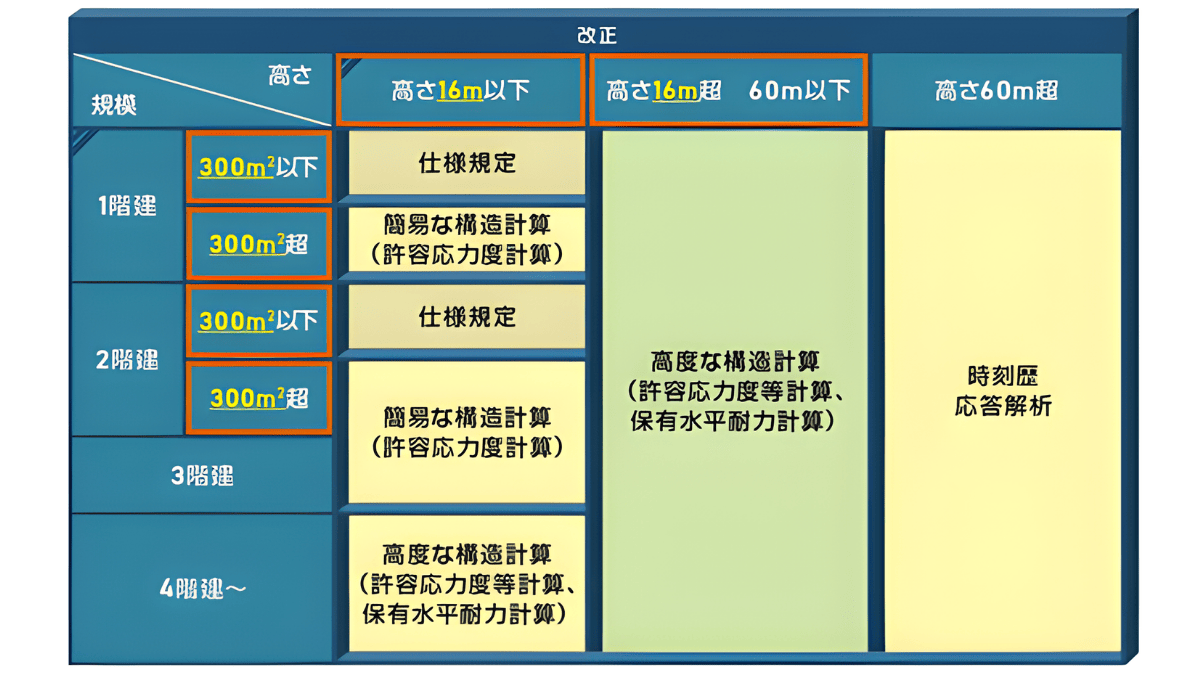

2025年4月の建築基準法等の見直しで、4号特例の運用が見直され、確認申請時の構造関係の取り扱い・提出図書が一部強化・合理化されました。設計初期で「どのルートで安全性を確認するのか」を早めに決める重要性が高まっています。この記事では、建物の種類によって変わる「構造計算ルート(ルート1〜3)」の考え方と、許容応力度計算の手順をわかりやすくご紹介します。

構造計算のルートとは?

建物が地震や風などの外力にどの程度耐えられるかを、法律で定められた手順で確認するのが「構造計算」です。柱・梁・基礎といった主要な構造部材にかかる力を数値で検証し、建物の倒壊や過度な変形を防ぐことを目的としています。この計算の方法や適用条件を分類したものが「ルート」と呼ばれます。

構造計算は、通常は専用のソフトウェアを使用して行います。

計算の方法やルートは建築基準法で定められており、その結果や関連する図書は建築主事または指定確認検査機関に提出し、法令に適合しているかの確認を受ける必要があります。この手続きを一般に「建築確認」と呼びます。

従来は、2階建て以下の木造建築物では延べ面積が500㎡を超える場合に構造計算が必要でしたが、法改正により基準が引き下げられ、現在は延べ面積300㎡を超える建物から構造計算の実施が必要です。

参考:国土交通省「令和4年改正 建築基準法について」

構造計算のルートは大きく3種類

構造計算のルートは、大きく3種類に分けられます。

• ルート1:許容応力度計算

• ルート2:許容応力度等計算

• ルート3:保有水平耐力計算

それでは各ルートについて分かりやすくお伝えします。

ルート1:許容応力度計算

ルート1は「許容応力度計算」と呼ばれる方法です。建物にかかる鉛直荷重(自重や床荷重などの重さ)や、地震・風といった水平荷重に対して、柱・梁・接合部などがどの程度の力に耐えられるかを確認します。

各部材の応力度を算出し、その値が材料ごとの許容範囲内に収まっていれば安全と判断されます。

木造住宅をはじめ、低〜中層の鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物まで幅広く使われており、安全性を確保しながらも、材料を無駄なく設計できるのが特長です。

比較的小規模な建物に採用される計算方法といえます。

ルート2:許容応力度等計算

ルート2(許容応力度等計算)は、ルート1の「許容応力度計算」に加えて、建物が地震や風などの外力を受けたときにどの程度変形するかを詳しく検討する計算方法です。具体的には、層間変形・剛性率・偏心率といった指標を算出し、建物全体の耐震性やバランスをより精密に確認します。

層間変形:地震や強風時に、各階がどれほど傾いたり変位したりするかを確認

剛性率 :上下階で構造の硬さ(剛性)に大きな差がないかを確認

偏心率 :建物の重心と、地震力に対して抵抗する中心(剛心)のずれを確認

これらを総合的に評価することで、建物が災害時にねじれや局所的な損傷を起こしにくい構造かどうかを判断します。

鉄骨造4階建て以上など、中高層でより厳密な安全性が求められる建物に適用されるケースが多く、構造の“ゆがみ”や“ねじれ”まで考慮した設計が可能になります。

ルート3:保有水平耐力計算

ルート3は「保有水平耐力計算」と呼ばれる方法です。地震や強風などによる大きな水平力(横からの力)に対して、建物がどの程度まで耐えられるかを詳しく検証します。大規模地震が発生した際にも建物が倒壊・崩壊しないことを確認することを目的としています。

超高層ビルや大規模な公共施設、複雑な形状の建物など、特に高い安全性能が求められる構造設計に用いられます。実際の大地震を想定し、建物の“しなやかさ”や“粘り強さ”まで計算するため、非常に精密で専門的な検討が必要です。

許容応力度計算の手順

許容応力度計算をおこなうことで、建物が外力に対してどれだけ耐えられるかが確認できます。

外力を受けて部材にかかる力のことを「応力度」、部材が許容できる力を「許容応力度」といいます。

求めた応力度よりも許容応力度の方が上回っていれば、安全です。

ここからは、許容応力度計算の手順について解説します。

荷重と応力度を調べる

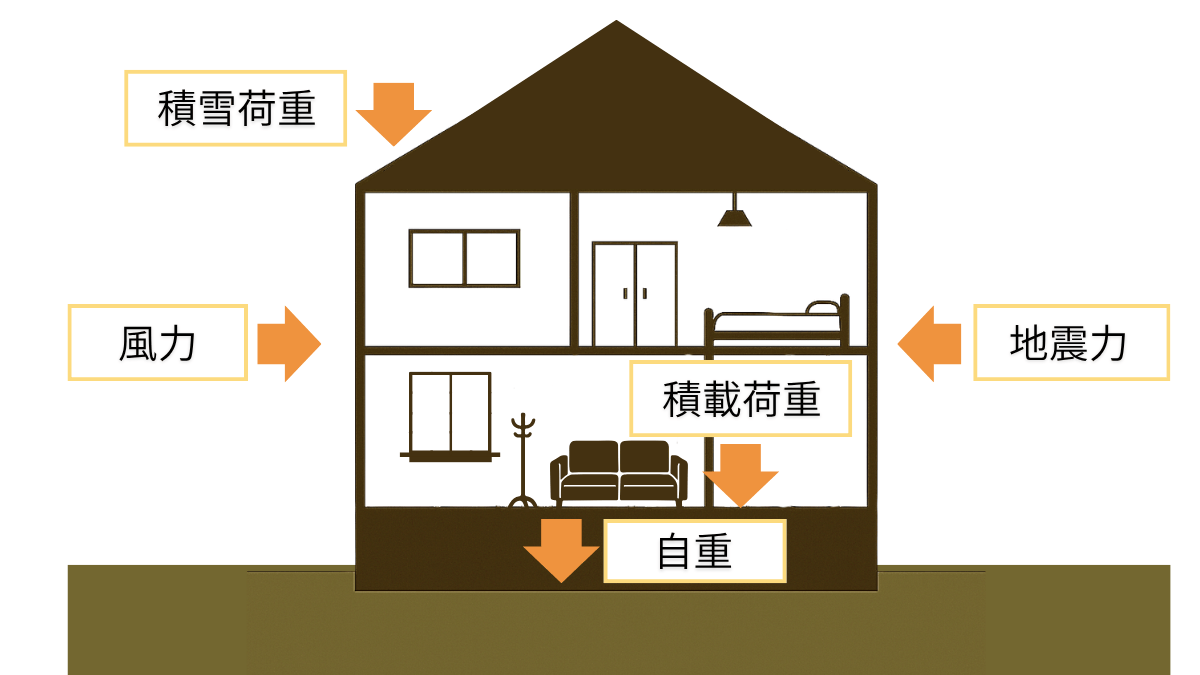

まず、各部材にどのような荷重が加わるかを確認します。

建物に作用する荷重には、大きく分けて鉛直方向(下向き)の荷重と、水平方向の荷重があります。これらはそれぞれ、長期的にかかる力と短期的に発生する力と区別して計算します。このように荷重を分類することで、建物がさまざまな状況下でも安全に耐えられるかを正確に評価できます。

| 荷重の種類 | 意味 | 長期/短期 | 荷重のかかる向き |

|---|---|---|---|

| 固定荷重 | 建物自体の重さ(自重)と、常に固定されている設備などの重さの合計 | 長期 | 鉛直下向き |

| 積載荷重 | 建築物の床に加わる、人や家具、家電などの動く可能性のある物の重さのこと | 長期 | 鉛直下向き |

| 積雪荷重 | 屋根などの建築物に積もった雪の重さのこと | 短期 地域によって長期 | 鉛直下向き |

| 特殊荷重 | ピアノや大型家具など特に重量がある重さのこと | 長期 | 鉛直下向き |

| 地震荷重 | 地震の揺れで建物に作用する力のこと | 短期 | 水平 |

| 風荷重 | 建物に台風などの風が当たることによって生じる風圧力 | 短期 | 水平 |

次に、各部材にかかる応力を計算し、応力度を算出します。

建築基準法第八十二条では長期・短期に作用する荷重の組み合わせが次のように定められています。

[長期に生じる力]

常時: G+P

積雪時: G+P+0.7S (多雪区域のみ)

[短期に生じる力]

積雪時: G+P+S

暴風時: G+P+W

地震時: G+P+K

暴風時: G+P +0.35S+W (多雪区域のみ)

地震時: G+P +0.35S+K (多雪区域のみ)

G:固定荷重 P:積載荷重 S:積雪荷重 W:風圧力 K:地震力

※G、P、S、W及びKはどの荷重によって生じた軸方向力・曲げモーメント・せん断力なのかを区別するための記号です。

許容応力度を確認する

次に許容応力度(安全に使える限界の強さ)の確認を行います。

部材によって計算は異なりますが、今回は木材の許容応力度について紹介します。

木材の許容応力度は、建築基準法施行令第八十九条で定められています。

強度には4つの種類があり、圧縮(Fc)、引張(Ft)、曲げ(Fb)、せん断(Fs)をそれぞれ表します。

| 木材 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |

|---|---|---|---|---|

| 1.1Fc/3 | 1.1Ft/3 | 1.1Fb/3 | 1.1Fs/3 |

| 木材 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |

|---|---|---|---|---|

| 2Fc/3 | 2Ft/3 | 2Fb/3 | 2Fs/3 |

長期荷重では「基準強度×1.1/3」、短期荷重では「基準強度×2/3」で求めます。

また、積雪時には安全側を考慮して、長期で「×1.3倍」、短期で「×0.8倍」の補正を加えます。

最後に、応力度と許容応力度を比較し、許容応力度の数値が上回れば、建物は安全であると判断できます。

構造計算は建物の規模や用途によって確認すべき内容や計算の深さは異なります。

今回ご紹介した3つのルートを理解しておくことで、設計段階での判断がぐっと早くなるはずです。