街づくり視点で考える大型商業施設のデザインとは?・後編

- 取材

後編は株式会社スペース・斎藤氏に大型商業施設と街づくりとの関連性や、高齢化・人口減少を見据えた施設の在り方などを伺いました。

(←前編はこちら)

■メンバーご紹介

斎藤俊二氏

株式会社スペース 企画デザイン部部長

一般社団法人 日本商環境デザイン協会関西支部・統括委員長/大阪デザイン団体連合(USD-O)会長

酒井浩司氏

デザインディレクター

公益社団法人 日本インテリアデザイナー協会理事/IDM(Interior Design Meeting)委員/

神戸芸術工科大学・大手前短期大学非常勤講師/国士舘大学理工学研究所Fellow

田辺和子

メガソフト株式会社

マイホームデザイナープラス 編集部

大型商業施設は街づくりに直結する

斎藤さんが手掛けられている大型のショッピングセンターやWIW KOBEで発表されていた駅直結の商業施設をデザインするときに考えないといけないことってホントにたくさんあると思うんです。

利用者だけを考えても、駅の利用者、駅の職員んさん、商業施設の経営・運営側のスタッフさん、テナントの方、その施設を目的に来られるお客様、通りがかりに利用するお客様、と多種多様なことは想像ができます。

そういうすべての人たちの動きと、お商売がちゃんと成り立っていくかみたいなところも考えないといけないのだろうと、想像はできるのですが、他にはどういうことを考慮されるのでしょうか?

駅ビルもそうですが、大型商業施設は街のコアとなる施設なので、その街の未来にも関係してくるものと捉えています。街づくり的な意味合いがあるのは特徴的なところかと思います。

斎藤さんは最初から大型商業施設を担当されていたんですか?

入社当時は量販店部隊でした、スーパー系ですね。

そのうちにもっと違うことやりたいって会社に言って、1993年頃には、今の部署にいましたね。年数だけで言ったら30年以上になりました。

30年!まさに大型商業施設のエキスパートですね。

ここまでのお話を聞いていて、街づくり、街の活性化をとても意識されていると感じたのですが、やはり商業施設は街づくりを考えないとうまくいかないんですね?

その通りです。

以前は我々の考えで作った施設が閉店してしまうことなんかもあって、何が原因だろうって考えると、やっぱりそこに住んでいる方々が望んでいる施設ではなかった、見当違いだったというのが、理由だってことになるんです。

利用する人たちがその施設をどう思うか、どう評価してくれるか、結果的に売り上げが上がる施設が作れるかどうかが重要です。

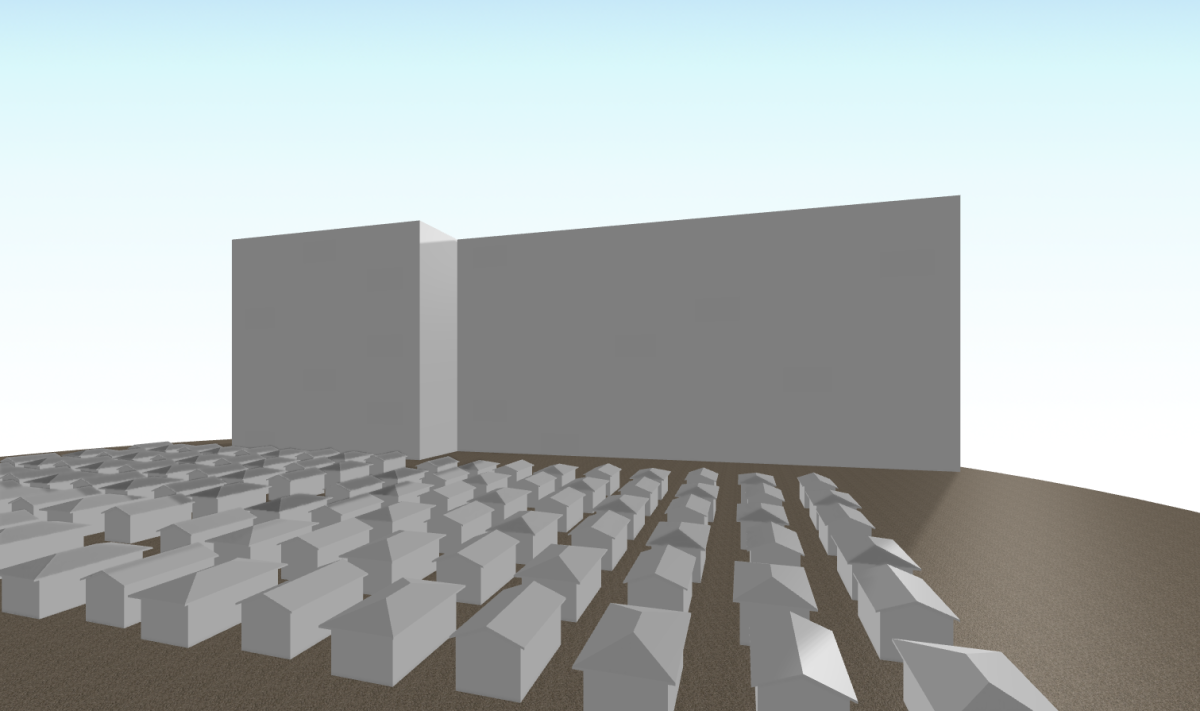

大型商業施設は利用されなくなるとコンクリートの壁となり、街に影を作ってしまうことになります。

また、WIW KOBEでお話したような駅に隣接する施設の場合は、駅を使う方々が使いづらいと思ってしまうと、「この街ってなんか住みづらいな」って感じさせることにもなりますので、街づくり的な考え方でしっかりデザインしなければいけないと思っています。

その街に必要とされない施設は「大きなコンクリートの壁」となって影を落とすことになる

1990年代の後半は、我々に発注する側のディベロッパーの人たちもまだ試行錯誤の状態でした。

それが2000年代に入ってある程度確立されてきて、大きくて長いモールを作るという施設づくりに変わってきました。

それには共用部が必要で、そこには子どもが遊べる場所もあって家族で楽しめる施設にしていかないと生き残れない。となると、もう街づくりと密接になるしかないっていう仕事の進め方になっていったんです。

そういう施設の事前調査は多岐にわたりそうですが、どのような方々に調査をされるのでしょうか。

そうですね。例えば駅であればその駅を利用する方が対象になりますが、具体的には、周辺に住んでいる方もいれば、他の場所から来る方もいます。また、近隣にお住まいでも、駅はあまり利用ない方もいれば、通勤で毎日利用する方もいる。

いろんな方がいますので、コミュニケーションを取れる場所をもっと増やした方がいいのか、単純に買い物をする場所が少ないから、お店をたくさん作るのがいいのか、その場所に対する付加価値的な要素が何なのかを調べることが重要です。

大型商業施設の共有スペース(写真提供:株式会社スペース)

街にお住いの方の年齢層も関係しますか?

そうですね。非常に関係します。

近隣に高校や大学があるなら、当然、学生に対しても使いやすい施設を作らなければいけない。ですが学生だけをターゲットにすると商売に結びつきにくいので、その学生が自分の家族や友人を呼びやすい施設にするとか。

そういうようなマーケット分析を実施して、施設の特性を導き出し、コンセプトを決めて具現化していくという流れになりますね。

人って歳を重ねていくので、施設ができた時はその状態がぴったりだったけど、数年経ったらそのままではちょっと合わなくなってくるみたいなことが起きてくるのではないかと思うのですが、そういう場合、設計を担当された斎藤さん、もしくは御社は、数年後に改めてリニューアルをご提案されるのでしょうか?

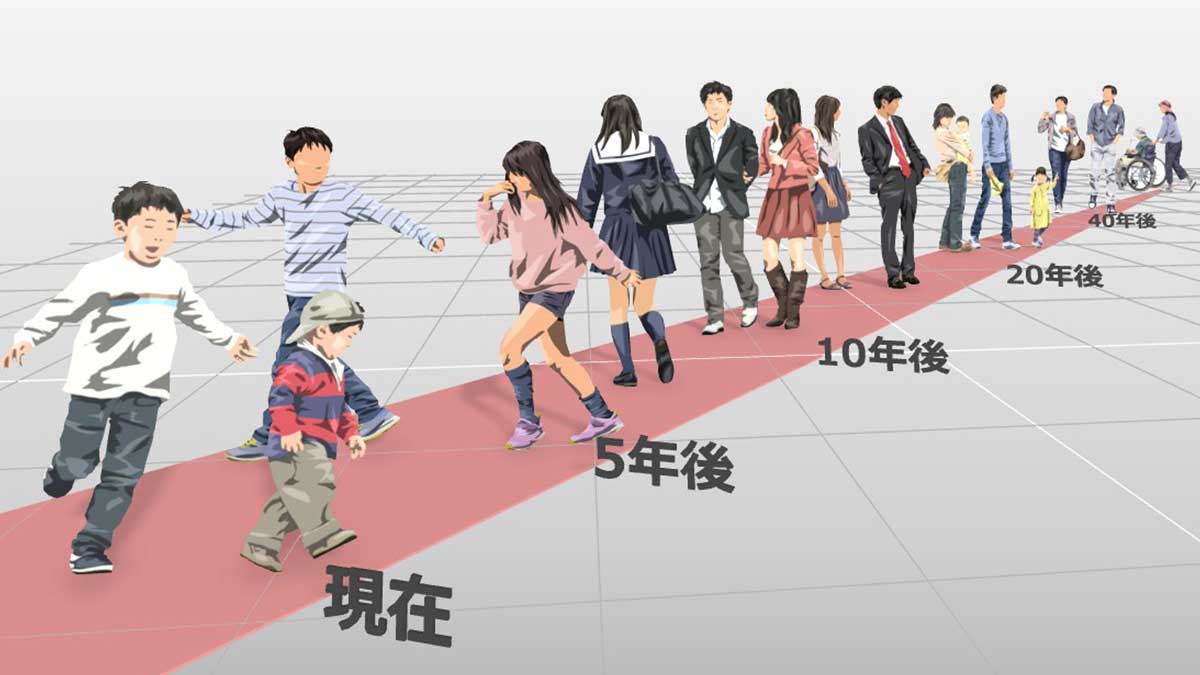

おっしゃる通り、時間とともに住む世帯も変わって特性も変わってきます。学生だった人たちは社会人になって、やがて家庭を持ってお子さんもできる。そうなると、子どもが遊べる施設が必要になる。

というように、今は必要ないけれども、10年後必要になることを予測して、変更しやすさも考慮した環境を計画していますね。

そして、そういうところに AI の要素を使ったりします。

確かに、そういうところ、AIは得意そうです。

住宅デザインも子どもさんが大きくなって自分の部屋が欲しいと言ったら部屋が作れるように、ってよく聞きますが、商業施設もそれに似た考え方で準備をしておられるということですね。

はい。商業施設は数年単位でテナントとの契約を大きく見直すんですよ。マーチャンダイジング(MD)と言うのですが、そういうことも考えますね。

だから、同じテナントさんが5年、10年ずっといるってことはあまりないのです。特にアパレル系は流行りがありますから顕著です。

個々の専門店の特性だけではなく、専門店の集まりが大型商業施設なので、当然共用部も含めて、未来をどう作っていくのかを考えていく必要もあります。

大変ですけどもこれが、楽しいんです。

お話をうかがっているだけでワクワクしますね。やっぱり大きな施設が完成した時は達成感も大きいですか?

それはすごく大きいですね。

達成感は人それぞれかと思いますが、私にとっての達成感は、やっぱりオープンした時に買い物に来たお客さんの本当の笑顔なんですよね。ワクワクしながら走り回っている子どもさんの風景とか、その横にそれを楽しそうに見ているおじいちゃん、おばあちゃんがいたりとか。

ご家族でここで楽しい時間を過ごして、家に帰ってからも「楽しかったね」って話してくれるだろうか、とか。そういうのを思い浮かべた時に、ああ、この施設に関わって良かったなってすごく思いますよね。

もちろんお店の売上が上がって、継続的な運営ができることが大前提ですけども。

高齢化、人口減少を見据えて商業施設の在り方を考える

近い将来自動運転が、特に地方から始まってくると思うんです。

それと高齢者をどう取り込んでいけるか、というところは、商業施設を担当されている人たちも、ものすごく絡んでくることだと思うのですが、将来こうしていかなアカンよな、と思っておられることがあったら伺いたいです。

まず自動運転はもう実証段階に入っていますから、本当に数年の間にどんどん普及していくと思います。

例えば駅直結の施設だけど住宅密集地は駅から遠いからバスを使わないと行けないとか、例えば最寄りの駅から商業施設まで公共交通機関がないとか、そういう場合は自動運転のシャトルバスを出すっていうのは当然あると思うんですよね。

それと大型施設の中でも端から端までの距離があるので、その施設の中を巡回するような、自動運転の乗り合いタクシー的なものでしょうか。そういうのはもう実際に存在していますし、増えていくと思いますね。

高齢者の人口比率も増えていますので、高齢者の方々が施設に来て動きやすい状況も考えていかないといけない。

今、健常者の方も乗れるような自動の車椅子も開発されていますので、そういう車椅子が通行できてお店の前まで行ける共用通路を作ったり、充電機能のあるステーションも必要になるでしょう。

大阪・関西万博でも話題になっているスマートモビリティ

ですから、大型施設の共用部はどんどん見直されるんじゃないかなと思いますね。

ただ、共有部が増えると、売り場面積が減ってしまうので、施設を運営する側としては辛い選択になると思います。儲ける場所が減ちゃうんですよね。

対策はあるのでしょうか?

例えば商業施設にも入館料を設けたり、有料で会員登録をしたら設備を自由に使えるとか、そしてその費用を共用部の営繕費用に回すと。

有料の人にはさらに価値を提供できる、時間を有効に使えるっていうのができ始めて、それを選ぶ人も出てくるし、高齢者もそういうところではかなりのメリットがあると。

そういうことです。

事業化っていうところもこれからは考えていかなければいけないのかもしれません。

老人ホームやケア施設が商業施設の中にあって、そこで1日過ごせるっていうような場所、言い方を変えればテーマパークかもしれないですけど、本当の街を作っていくっていうんですかね?

少子高齢化っていうことを考えると、そのような施設も今後は必要になってくるだろうと思いますね。

高齢者施設と併設というのはいいですね。

両親が高齢者施設に入っていたのですが、自由に施設の外には出られないので、毎日同じ空間で同じ人達としか接さなくなるんですよね。それはとんでもなく退屈だし、いろんなものを見たり、買い物をしたりっていう刺激もなくなっちゃう。

商業施設と併設されて行き来ができれば、買い物はしなくても、若い人たちや子どもたちが遊んでる様子が見られるのは楽しいだろうから、メンタル的にも安定するような気がしました。

最近は保育園や幼稚園と介護施設が併設されているケースも増えているようですし、これからそういう商業施設が本当に誕生して増えてきそうな気がします。

高齢者施設と保育施設が隣接する施設も増えつつある(参考)

そうですね。それが活力になるなら、地域を作る上では考えなきゃいけないと思うんですね。

我々もケア施設を運営される方の意見も聞いていますし、ケア施設自体のあり方がどうかっていう話も結構出てきてますね。

商業と地域の街とが密接化するような時代、そういうことも考えていけなければいけないかなと思いますよね。

もちろん、商業施設なので儲かることが第一なんですけどね。

そういう考えで、その都度必要な場合は提案していかれるんですか?

こういう時代が来るのでという話はしますし、提案もします。まだそれが採用されたことはないですが。

それと2050年には人口が9,000万人ぐらいまで落ち込むんじゃないかという話もありますから、そうなると売り場面積はもっと縮小してもいいんじゃないかという考え方もあります。

建築物を簡単に潰せるようにしておいて、潰したところを例えば公園にするとか、最初の段階からそういう視点で考えなきゃいけないっていうのは、かなり力入れてやってますね。

っていうことはやっぱり全体的に捉えて、時代を先取りして考えていく必要があって、斎藤さんたちの業務がものすごく増えてるってことですよね。

そうです。変わらず店舗設計かもしれないですけど、かなり多様化してきています。

でもそれは楽しいことでもありますね。

壊しやすい作り方って、ものを作るという仕事にとっては逆行している感はあるけれど、周りに影響なく、取り壊したり作り変えやすかったりを考えて計画するってことですか?

単純に潰して駐車場にするのでもいいですし、あるいはモビリティパークみたいにしてそこで長い時間を過ごせる施設を作るとか、あるいはその地域の集会所を作ってもいいかもしれないですし、今後の変化を見越しておくことは大切ですね。

今後確実に人口は減っていきますし、急激に過疎化することが予想されている地域も出てきたりしますよね。それって若い人たちにとって魅力がないからだし、働く場所がないから都会に出ていってしまうわけです。

そういった急激な過疎化を食い止めるためにも、そこでずっと住み続けられるように、若い世代が住み移りたくなるように、そういう地域に建てる商業施設にできることは何なのかっていうことも考えなければいけないと思うんですよね。

インテリア的な目線では、やっぱり高級な家具を置いたラグジュアリーゾーンをちゃんと作るというのも一つの手段なんでしょうね。

もちろんそうですね。

ただ休めればいいではなくて、一脚30万、40万するような高級な椅子に深々と座ってコーヒーを飲みながらそういう空間を楽しんでもらうという場所も必要です。

でも、もう5分10分の限られた時間しかないけどコーヒー飲みたい人もいますし、

子どもが帰ってくるまでに家に帰って洗濯物たたんでご飯作んなきゃいけないけど、その前に30分コーヒーを飲む時間が欲しいってお母さんたちもいますよね。

だから、大型施設にはその全部が必要だと思うんです。施設のエリアで使い分け住み分けができるっていうんですかね。そういうことはインテリア的なデザインの要素がすごく大事ですよね。

なるほど、多様性にも応えられるように、バランスよく環境を作るっていう感じですよね。

そういう施設をきっかけに、一般の人にもインテリアデザインのことが浸透しはじめてるといいなと思いますよね。

みんなにインテリアや建築に興味持ってほしいですよね?

そうですね。

商業が動くと経済も街も活性化して、結果として過疎化を阻止したり、少子高齢化への対策まで組み込めるかもしれない商業施設、奥深いですね。面白いです。

今日は貴重なお話をありがとうございました。

ありがとうございました