街づくり視点で考える大型商業施設のデザインとは?・前編

- 取材

WIW KOBEでの発表を受けて、株式会社スペース・斎藤氏に「商業施設をデザインする」ということを伺いました。前半ではAI活用、BIM活用にも触れています。

(インタビューはWIWのファシリテーターのおひとり酒井氏にも参加いただき、オンラインで実施しました)

■メンバーご紹介

斎藤俊二氏

株式会社スペース 企画デザイン部部長

一般社団法人 日本商環境デザイン協会関西支部・統括委員長/大阪デザイン団体連合(USD-O)会長

酒井浩司氏

デザインディレクター

公益社団法人 日本インテリアデザイナー協会理事/IDM(Interior Design Meeting)委員/

神戸芸術工科大学・大手前短期大学非常勤講師/国士舘大学理工学研究所Fellow

田辺和子

メガソフト株式会社

マイホームデザイナープラス 編集部

商業施設デザインとAI

WIW KOBEのご発表をとても興味深く拝聴しました。

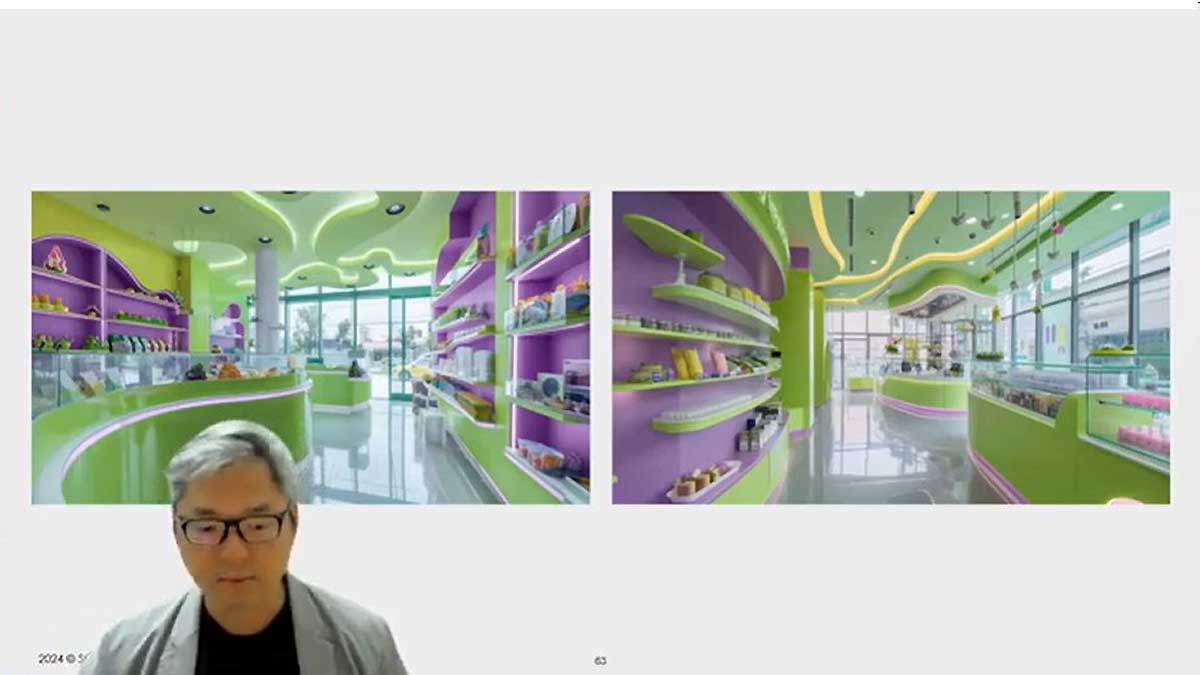

シンガポールのTungさんのお話では、AIが出したパースは参考にはするけれど、完成写真をみたらメインの2色が逆転していましたし、富家さんはAIの画像はイメージ固め、資料としてお使いとのお話でしたね。

Tung氏がAIから得たイメージ(WIW KOBE発表資料より)

完成写真(WIW KOBE発表資料より)

斎藤さんのお話にあった駅と隣接する商業施設のプランでもAIをご活用とおっしゃっていましたが、実際の活用状況をお聞かせください。

WIW KOBE 斎藤様ご発表スライドより/AIでの画像生成イメージ

AI の普及はどんどん進んでいますが、AI が設計・デザインしたものをそのまま提案して通るかっていうと、まだまだそこは通りづらいかなと思いますが、数年のうちに AI が普通にツールとして、さらに提案するための頭脳として使われていくだろうと思います。

AI に仕事を奪われるのでは?と心配する声はありますが、商業施設では、人の感情、人の行動がリアルに見えてこないとなかなか商売には結びつきません。

例えば、施設の中に子どもの遊び場を作るとき、子どもとの遊び方や課題がかっている人、地域の子育て世代の方たちと一緒に作り上げていくんです。それは体験したことが大切だからです。

でも同じ答えをAIは体験したことがないから導き出せないと思います。

ですから私たちの仕事がすべてAIに乗っ取られるってことはないと考えています。

ツールのひとつとして、企画書を作ったり、フィードバックしたり、ある程度まとまった自分の考えをAIに確認してみたり、そういうことはあるかもしれませんが。

またこれからは、AIでしかできないことも出てくると思うんですよね。

であれば、AIを尊重しながら、一つの意見もしくは提案として、AI とうまく付き合っていくっていう視点です。でも、すべてAIの提案通りってことではないとも思っています。

弊社は3Dソフトのメーカーなのでもうずっと気にしているツールに、BIMがあります。

BIMは、建築物の企画から取り壊しまでをデジタルデータで管理するのが目的ですが、斎藤さんの現場にBIMは入ってきていますか?

私は大型施設の内装デザインを担当していますが、今はまだBIMは使っていませんね。

もちろん会社としてはBIMソフトを使っていますが、すべての工程でBIMを駆使して設計するというところまでは行ってないんじゃないかなと思います。

BIMは建築設計・建築施工の分野で、ゼネコンさんが使われている印象です。

今、建築資材を含めて建築がすごく高騰しているので、減額案を考える必要がある。

あるいはランニングコストを下げる必要があるので、そういうことをBIMを使って設計の段階からシミュレーションして、最適なコストを計画する。今はそういう使い方の段階だと思います。

ですが、当然、BIMですべてを管理する時代は近い将来やってくるのでしょうね。

BIMのひとつの機能として、イメージパースを描くという機能がありますが、斎藤さんがご担当されるような大きな施設のデザインではパースを何枚くらい描かれるのでしょうか。

パースはたくさん描きますよ。

全景の鳥瞰パースを描いたり、商業施設は入口がたくさんあるので、入口ごとにエントランスのデザインを描いたり。

共用通路もありますし、テナントの集合体はこんなイメージというのを描いてクライアントやテナントさんにお伝えする必要がありますね。2~3年、中には5年という長いスパンのプロジェクトで基本設計をしますので、100枚くらいは作るんじゃないかな。

100枚ですか。それは相当な時間とパワーが必要そうですね。AIとBIMがうまく連携して、スムーズにパースが描けると効率は良くなりそうですね!

建築出身とデザイン出身、東京と大阪。それぞれのデザイン

ここで、斎藤さんご自身のことを少し聞かせてください。

確か、ムサビ(武蔵野美術大学)のご出身でしたね?

はい、そうです。デザイン科の出身です。

御社にはおそらく、デザイン系の方と建築系の方とがいらっしゃると思うのですが、両者で思考がちょっと違うなと思うことってありますか?

やはり入社当初の考え方は全く違いますね。(笑)

これは例え話なのですが、ある部屋を2人でシェアする場合どうするか?という課題があって。

建築学科の人は「真ん中に壁かカーテンで仕切りを作って、プライベートを保てるようにしたらいいんじゃない?」っていう。

デザイン系のほうは「壁は作らずに、気になるならヘッドフォンでお互いの音が聞こえないようにしたらいいんじゃない?シームレスな空間のほうがいいよ」っていう。

で、私も壁は作らない派でした。(笑)

建築系の案

<壁を作って部屋を分ければ?>

デザイン系の案

<シームレスな空間でよいのでは?>

なんかわかるような気がします。おもしろいですね。(笑)

もともとは、東京でスペース社に入られて、途中で大阪なんでしたっけ?

そうです。東京で東日本エリアを17年ぐらい担当していました。

2008年のリーマンショック前後が大型ショッピングセンターの過渡期で、西日本で集中的に開発がはじまるからと、東京からの選抜メンバーに入って、それから関西です。最初の5年間くらいは同時進行で大きなプロジェクトを2、3件ずっと回していました。

東京と大阪では、デザイン的にちょっと違うなって思うことはありましたか?

関東にいると、関西のデザインってすごく装飾的というか、ギトギト的というか(笑)、なんかそんな勝手なイメージを持っていましたが、大阪を中心にした西エリアで仕事するようになって、全然違うなと思いました。

商業施設に限ってですが、むしろ東京の方が過度なデザインをしていると、すごく感じましたね、大阪の方がどっちかというとスマートかなっていうような。

そうなんですか?でも絶対大阪の方が派手ですよね…

派手なのは看板だけなのかな?

人に感じさせる、ダイレクトに目に入るものって言うのでしょうか、そこは大阪は「見せてなんぼ」みたいなところがありますから、すごく派手だし、圧もすごく感じるんですけど、

実際にデザインを細かくやっていくと、考え方がすごくシンプルだなって感じます。

ですから、例えば全国で、あと世界的にも活躍されているデザイナーって関西出身の方多いですよね。

関西人として、なんかちょっと褒めていただいている感じがしてうれしいです。

ありがとうございます(笑)

「見せてなんぼ」な大阪の繁華街(イメージ)