“AI×空間デザイン”はここまで来た ~WIW KOBEから・実践レポート

- 取材

目次

WIW KOBEについて

インテリアの国際組織であるIFI(国際インテリアアーキテクト/デザイナー団体連合)は、毎年5月の最終土曜日を“インテリアについて考える日:IFI World Interior DAY”と定めており、世界共通のテーマでイベント開催を推奨、世界各地でデザインイベントが行われます。

日本でも、この日を含んだ週をWIW(WORLD INTERIOR WEEK)とし、毎年様々なデザインイベントが開催されます。

2025年はプレイベントとしてWIW KOBE「USD-O モノ・空間デザイン 学生・クリエーターズ・エキジビション&フォーラム」が開催されました。

今年も素晴らしいプレゼンばかりでしたが、ここでは今話題のAIに関する発表をピックアップしてご紹介します。

※WIW KOBEのすべての発表はYoutubeで見られます。

当記事で取り上げた発表へは記事内のリンクからどうぞ。

【感動と共感が生まれるこれからの商業施設】 名谷駅×須磨PATIO(駅隣接商業施設)リノベーション

発表者:斎藤俊二 氏

株式会社スペース 企画デザイン部部長

一般社団法人 日本商環境デザイン協会関西支部・統括委員長

大阪デザイン団体連合(USD-O)会長

<発表要約>(斎藤氏発表部分の動画はここから)

斎藤氏はこの日第2部の最後に登壇され、兵庫県・名谷駅改修プロジェクトのレポートをご発表されました。

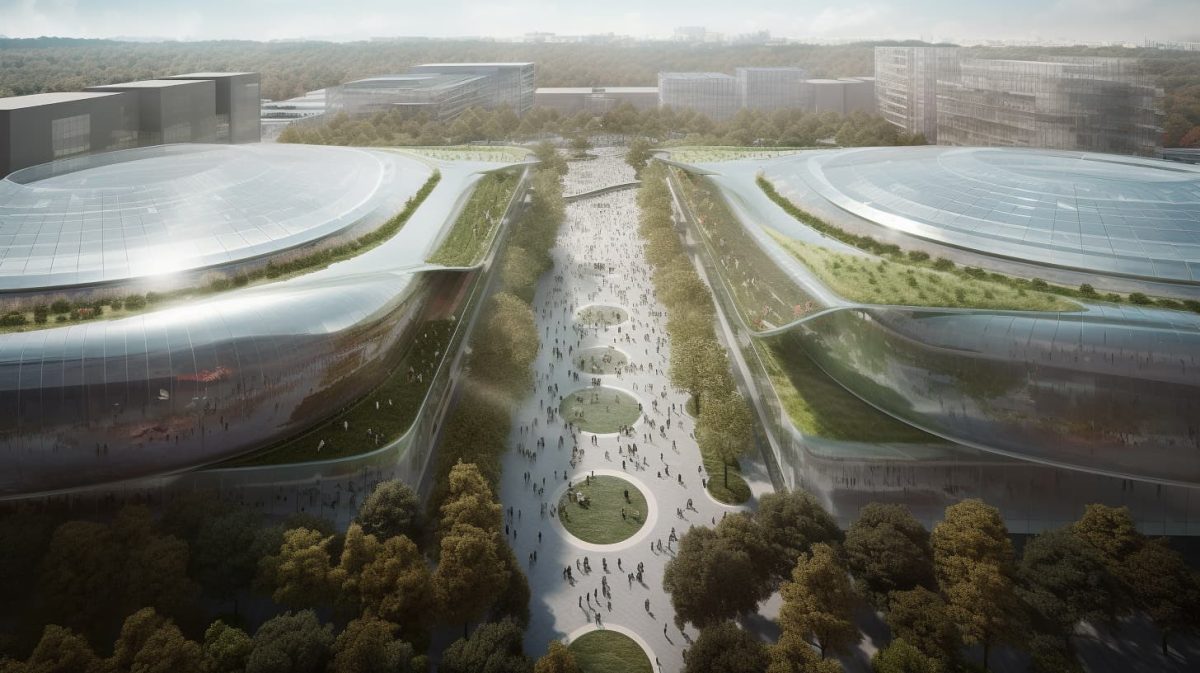

検討段階でAIによるパースを資料にまとめるなど積極的にAIを取り入れておられるとのこと。またご発表の最後には「未来の商業施設」というテーマを与えてAIが描いたパースもご紹介されました。

当該案件のプレゼン資料には、AIによる周辺のイメージ画像も使用した

斎藤氏ご発表のまとめ

AIが描いた未来の商業施設イメージ①

AIが描いた未来の商業施設イメージ②

リベラルアーツとデザイン指向で実践する超高速プロトタイピング

発表者:川向正明 氏

HAPPY PROJECT LLC 共同社員

京都外国語大学、横浜国立大学 非常勤講師

リベラルアーツ実践者、教育イノベーター

<発表要約>(川向氏発表部分の動画はここから)

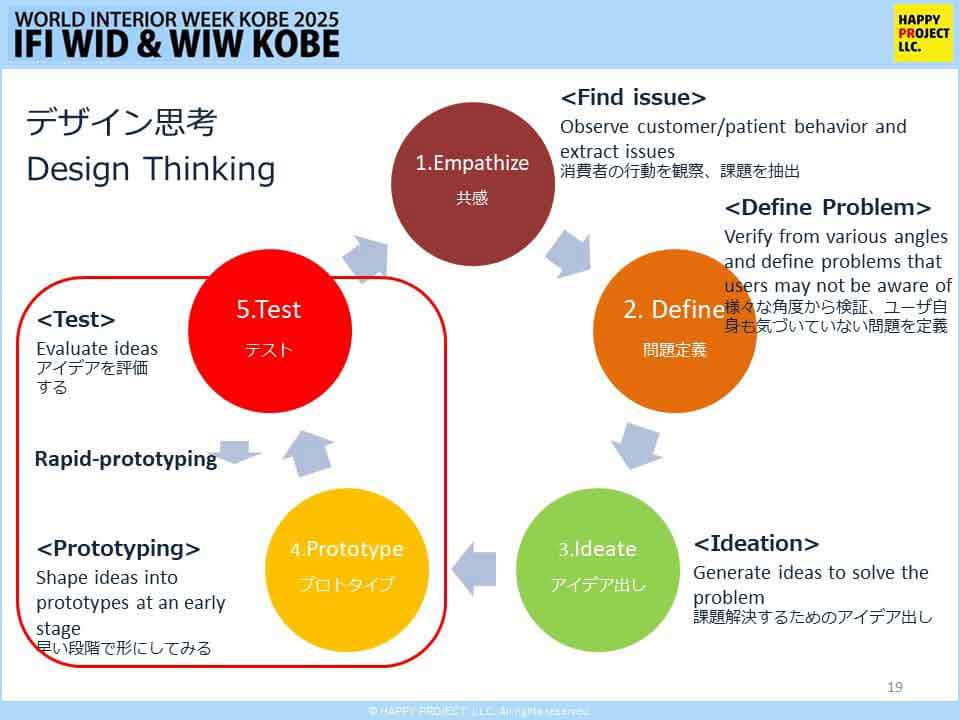

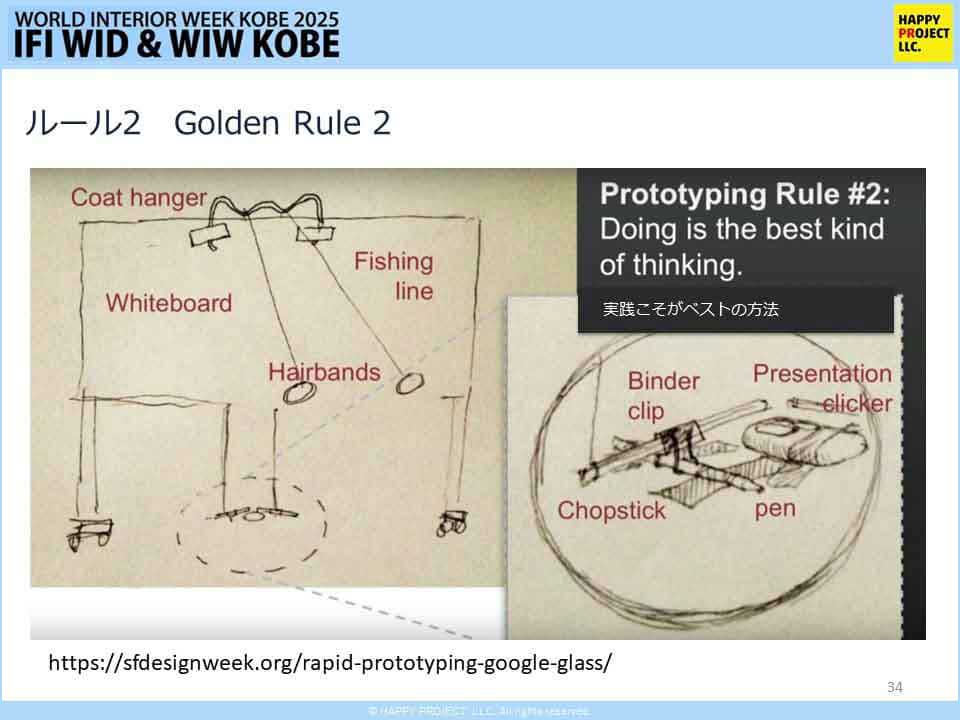

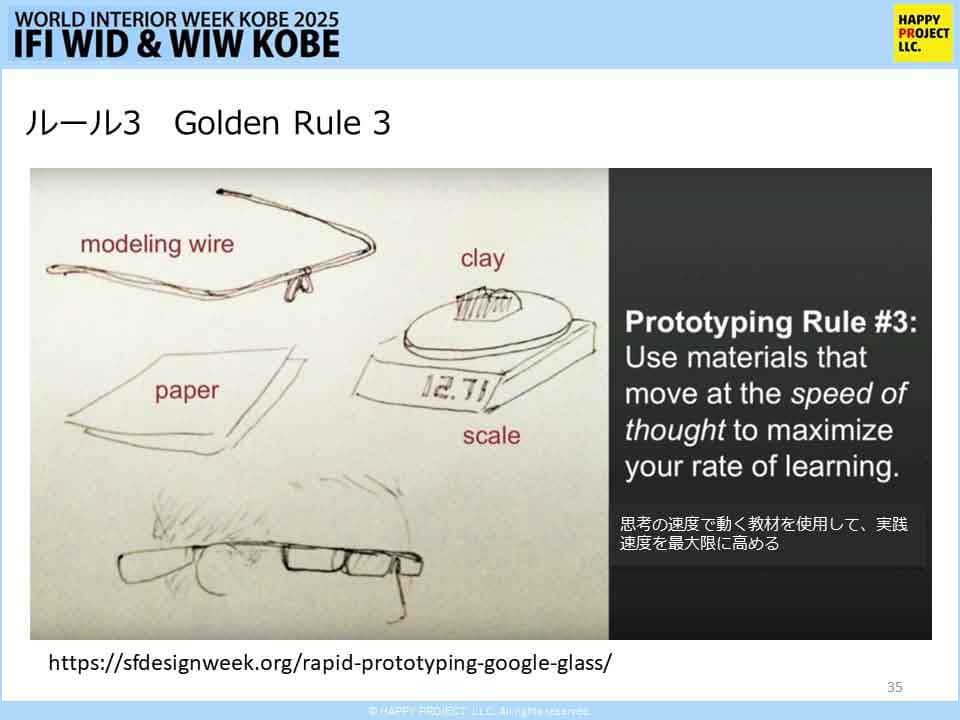

1つの分野だけの専門的知識だけでなく複数分野の知識・視点を持つこと(リベラルアーツ)で総合的に優れたモノ作りができる人が育つ。そして、その知識をもとにデザインしたプロトタイプは、スピーディーにカタチにすることがより良いモノづくりにつながる。70%の完成度になるまで世に出さない、ではなく、とにかく作って、試して、その結果をもとに繰り返し修正していく手法を取り入れていくべきだ。

<質問コーナー>

Q:学校・教育機関でAI活用はどのように進められていくと思われますか?教育イノベーターとしてのお立場で今のお考えをお聞かせください。

川向氏:AI活用の教育は、小・中学生では不要と考えています。それはAIに質問して返ってきた答えの間違いやクオリティの高さを判断するためのナレッジがたまっていないからです。それよりもリベラルアーツを学ぶことが一番大事。ChatGPTは「体験」したことがないので、身体性を持った知識がありません。記号接地問題で、子どもがコトバを学ぶ段階で、言葉だけを学ぶのではなく、体験を通して言葉や世の中の仕組みを知っていくことが大事だと考えています。

川向氏が提唱するデザイン思考サイクル。

このサイクルのスピードアップが大事という。

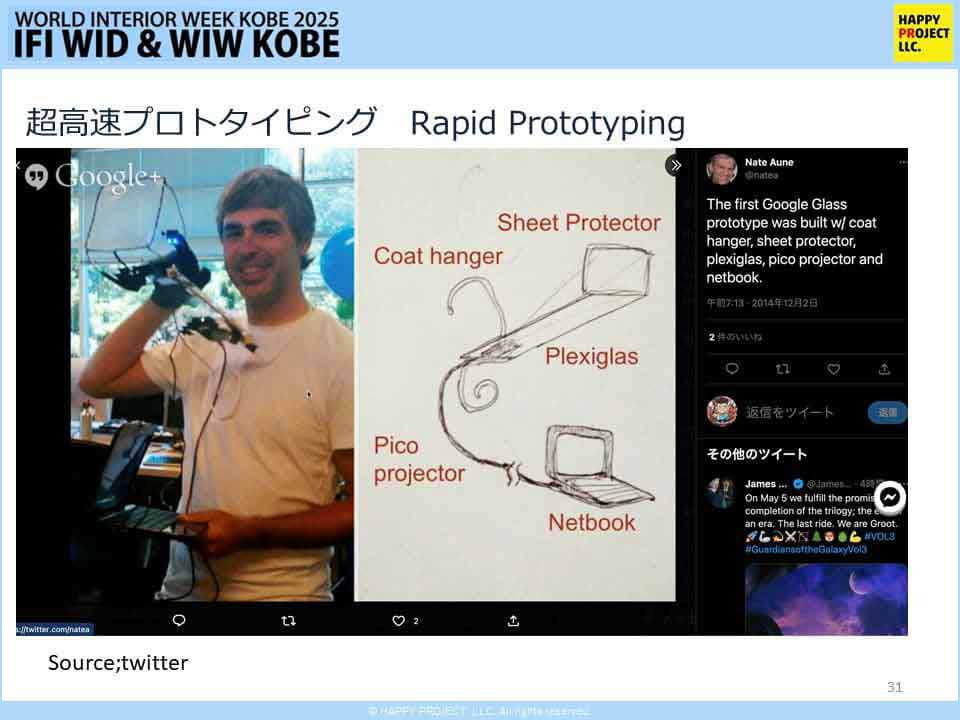

【超高速プロトタイピングの事例】

googleグラスの初期モデル。ラフな手描きの設計図から作った手作り感満載の試作品。だがこれでいいと川向氏。とにかく作ってみることで、評価が得られ、それがスピードアップとより良いモノづくりにつながる。

AIビジュアライゼーションが変えるデザインプロセス

発表者:富家大器 氏

新日本デザイン研究所合同会社代表

日本インテリアプランナー協会関西(JIPAK)理事

京の木製品認証協議会理事、神明舎オーナー

<発表要約>(富家氏発表部分の動画はここから)

AIを使った2つの取り組みを発表。

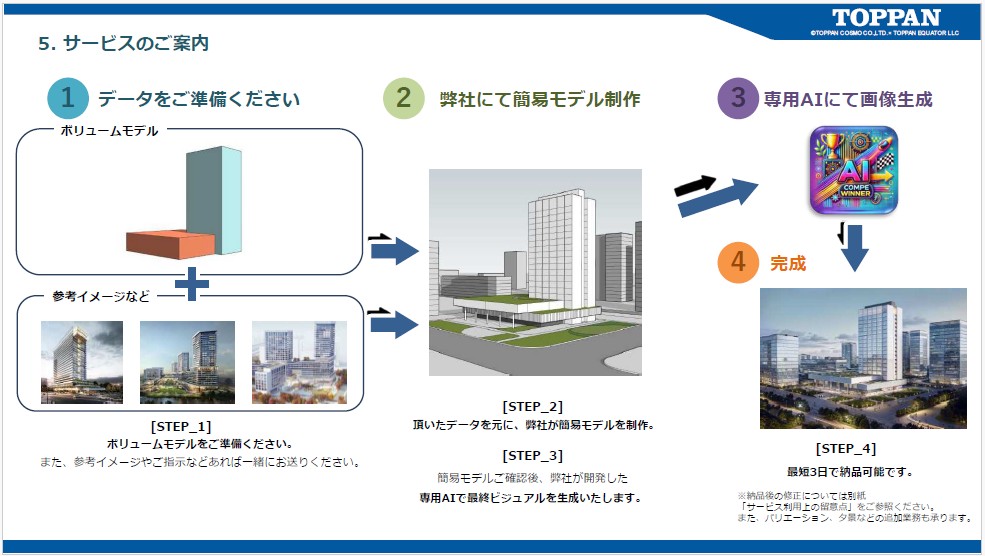

1つはBIMのホワイトモデルへの、AIによる色付け、ビジュアライゼーション化するプロジェクト(AIリファインサービス)。

もうひとつは、デザイン事務所の実績データ(プランのイメージ画像)をインプットし、そこから事務所のエッセンスを取り出して彼ららしいデザインをAIが展開するというもの。インプットしたプランによりAIが展開するパターンにバリエーションが増えたことを確認した。

AIリファインサービスの概要

AIにより3日程度で納品が可能。

2つ目の取り組み。インプットしたデザイン事務所の過去事例一覧

今までなかったテイストの事例をAIに学習させたら…

AIが提案するパターンが変化。まさに「学習した」結果が表れた。

<質問コーナー>

Q: AIビジュアライゼーションによって、デザイナーはこれまで以上に感情表現に注力できるようになると思われますか?また、それによってどのような変化がデザインプロセスに起こると予想されますか?

富家氏:AIの活用により、デザイナーの仕事が減るという危機感をよく耳にするが、減らないと位置付けています。

AIが最も便利なのは「壁打ち」の部分です。大量のアイデア出しをしてくれますが、それらから適切なものを選ぶこと、質感などの五感含め、人が判断するファクターはまだまだたくさんあるからです。

最終的に大事なことは、AIにデザインの手綱を渡さないこと。そうしていれば心配はいらないし、AIのある未来は明るいと考えています。

Emotive Design Experience & AI

発表者:Mr. Tung Ching Yew 氏

シンガポールインテリアデザイナー協会(SIDS)会長

SODA(Sprit Of Design Analogy Pte Ltd)創設者兼マネージングディレクター

※この日はシンガポールからオンラインで参加。

プレゼン部分は事前に収録した英語のプレゼンをAIで日本語に変換したもの

<発表要約>(Tung氏発表部分の動画はここから)

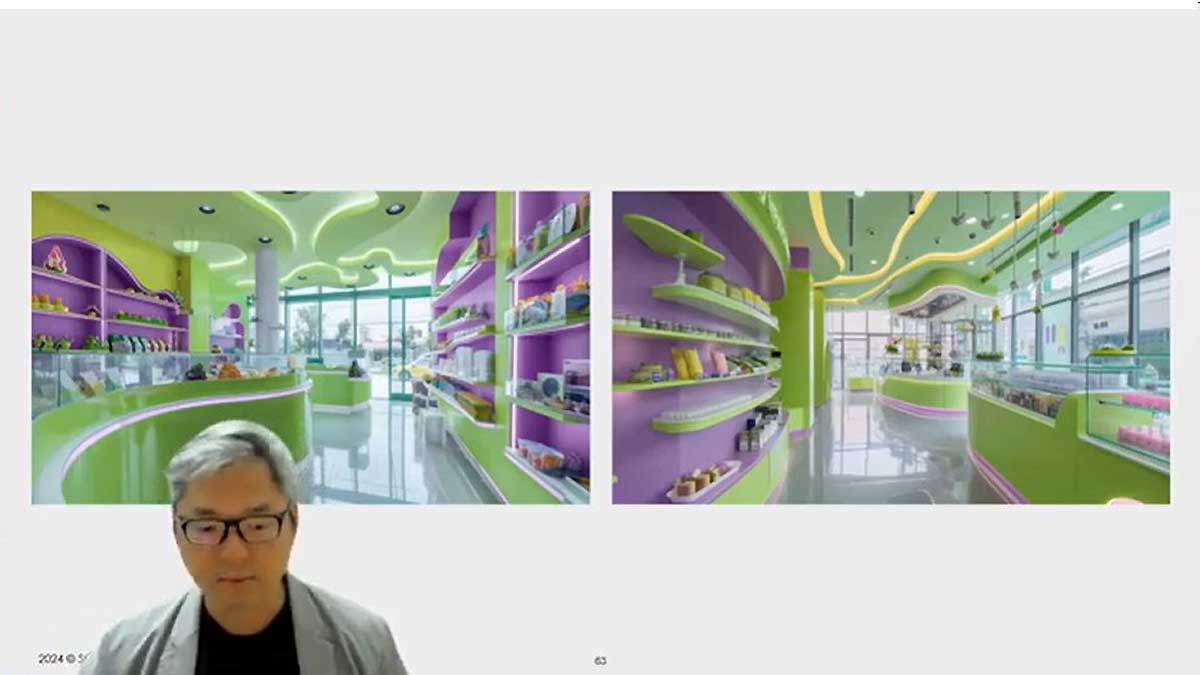

自社では2年前からインテリアデザインにAIを活用している。ペットショップの案件では、AIとの30回のやり取りの末、2つのデザイン案をクライアントに提出し、その結果受注に至った。30回は大変な回数だが、生成されたデザイン案を手描きやCGで作る場合、同じ時間内に納得のいくものを描くのは難しい。最終的にはその2つのデザイン案とも異なるものが完成した。AIにより「見える化」されたものをもとにクライアントとデザイナーが打ち合わせを経て完成させる。現在のAI活用とはそういうフェーズである。

AI活用の身近な例としてAdobe Photoshopの写真加工機能を紹介。左図〇内の不要な部分を消すのに、以前は2,30分かかっていたが、AIによる新機能では2分程度で完了する

某ペットショップの実案件を紹介。

2年間で確立させたプロンプトのルールにより、AI(ミッドジャーニー)と30回程度のやり取りをしてこれだけのパターンを得た。

30点の候補からスタッフで選んだ2パターンの精度を上げて、提案プランとして、クライアントに提出。

結果、見事受注となった。

こちらがペットショップの完成写真。

ライムとラベンダーの色が逆転しているが、そこの判断はクライアントを含めた担当者間での打ち合わせによるもの。

<質問コーナー>

Q:(富家氏と同じ質問になりますが)AIビジュアライゼーションによって、デザイナーはこれまで以上に感情表現に注力できるようになると思われますか?また、それによってどのような変化がデザインプロセスに起こると予想されますか?

Tung氏:AIを使ったデザインの正確性は70~80%くらいだと言えますが、これは改善されていくと考えています。そして、すべてのプロセスにおいて、AIのチカラを使うかどうかという判断はデザイナーが下すことだと思います。

ただし、AIを使わないという選択をした場合、AIに仕事をとられるというよりは、AIを活用している人々に仕事を奪われてしまうのではないかなと考えています。

イベントを終えて(編集部所感)

新しい技術のブームは波のように行ったり来たりを繰り返し、

波が寄せるたびに少しずつカタチを整え私たちに近づいてきて、最後には世間一般にまで浸透していく。

IT業界に永らく属している私が初めて「AI」を認知したのは1980年代の前半でした。

ウィキペディアによると、当時のAIは専門的な情報を蓄積した巨大なデータベースシステムで、「エキスパートシステム」という位置づけだったと記憶しています。

(https://ja.wikipedia.org/wiki/人工知能の歴史)

Windowsのリリース前、つまりMS-DOS時代で、パソコンがまだ一部の技術者の道具だった頃であり、もちろんスマートフォンなどはなく、当然この時の波は一般にまでは及びませんでした。

しかし、今来ているAIの波は、まだ少し粗さはあるものの、一般に浸透していく大きな波のように感じています。

それはWeb上にテキスト・画像・音声・動画と様々な分野の、そしてあらゆる形式の情報が大量に蓄積され、これがAIの複合的な知識の源になっているであろうこと、そして、

今やほとんどの人がスマートフォンやタブレット、パソコンで自由にそして即座に情報を得られる状態にあるから、というのが理由です。

「そろばんが電卓に、ガラケーがスマホに変わったのに匹敵する変化」とは、WIW KOBEの発表者・富家氏の言葉です。私たちは、まさに今、その変化の瞬間を体験できるところにいる、それならば、この波に乗らない理由はありません。

私たち人側の手綱さばきも「発展途上」だと考えると、「発展途上」のAIはともに成長していける相棒なのかもしれません。

AIへの指示、いわゆるプロンプトをAIにわかりやすく与えられるかが重要で、使いこなす側である私たち人間には言語化能力は必須と言えるでしょう。

「伝わらないから使えない」ではなく、そこは人側が歩み寄らなければと思います。

そう思ったら、先のセミナーでTung氏が言っていた「AIに仕事をとられるというよりは、AIを活用している人々に仕事を奪われてしまうのではないかなと考えている」とは、まさに的を射ているように思えます。

今、建築・インテリア業界の皆さんは、今どんな風にAIと向き合っておられるでしょうか。

川向氏の「超高速プロトタイピング」のお話は、一見AIとは関係のない話のようですが、例えば意匠設計・インテリア提案におけるプロトタイピングを、打ち合わせ初期のイメージパース、あるいは3DCGと置き換えると、それはまさに富家氏、Tung氏がAIで実現している手法に他ならないように思えます。

もし、AI活用を躊躇しているのならば、程よい距離感を探りながら少しずつ付き合い始めてみませんか?

この波は乗ってみる価値のある、おもしろい波だと思うから。

WIW KOBE 質問コーナーの様子。メガソフト(左)は第3部の発表者への質問コーナーを担当。(右は通訳者)