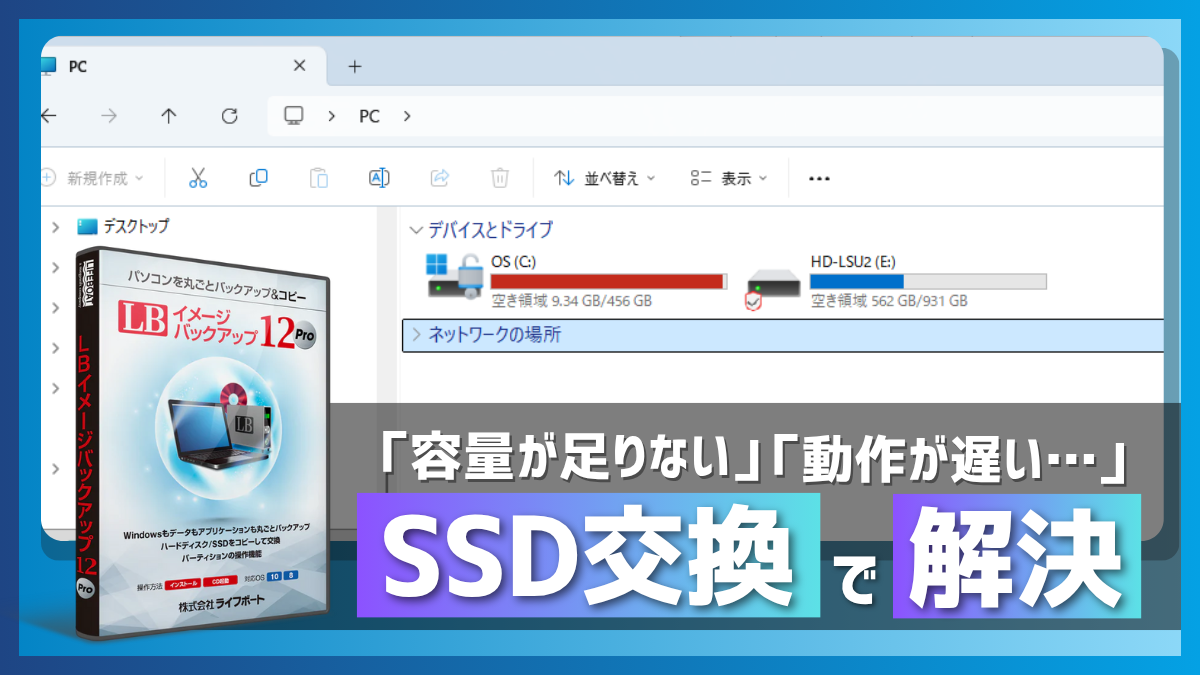

容量が足りない、動作が遅い…そんなPCを「SSD交換」で快適に!交換手順ガイド

- IT・デジタル

「業務で使うデータが重くて、パソコンの容量がパンパン……」そんな状態になっていませんか?

ノートPCやデスクトップPCを長く使っていると、内蔵ディスク(HDDやSSD)の空き容量が不足し、動作が遅くなったり、ファイル保存時にエラーが出たりすることがあります。

このタイミングで「新しいPCに買い替えよう」と思う方も多いですが、じつはデスクトップPCはもちろん、ノートPCでも内蔵ディスクだけを交換(アップグレード)するという方法もあります。

内蔵ディスクを新しいHDDやSSDに交換することで、下記のメリットがあります。

内蔵ディスクの交換のメリット

- 保存容量を増やせる

- 動作速度を改善できる(SSD化)

- 現在の環境をそのまま引き継げる!(PCを買い替えるとイチから設定が手間がかかる)

特にSSDへの交換は体感速度が大きく変わるため、数年前のPCでも「新品みたいに速くなった」と感じるケースも多いです。

「LB イメージバックアップ12 Pro」で行うアップグレード手順

今回は、バックアップソフトの「LB イメージバックアップ12 Pro」(ライフボート社)を使って、内蔵ディスクをアップグレードする方法をご紹介します。

やり方はいくつかありますが、今回は外付けHDDを使ったバックアップ&復元方式で進めます。

(※外付けSSDケースなどを用意すれば、ディスクのコピー方式でも同様に行えます)

< ご注意 >

PCの中を開ける作業は、メーカー保証の対象外になる場合があります。

分解や交換は自己責任で行う必要があり、すべての方におすすめできる方法ではありません。

安全に作業できれば、PCを買い替えるよりもずっと低コストで快適な環境を手に入れられますが、少しでも不安がある場合は、パソコン専門店や詳しい方に相談することをおすすめします。

準備するもの(ノートPCの場合)

・精密ドライバー

裏ブタを固定してあるネジを外します。

・マイナスドライバー、ヘラ、スクレイパーなど

ノートPCの場合、裏ブタを開けるために必要です。

・交換用のドライブ

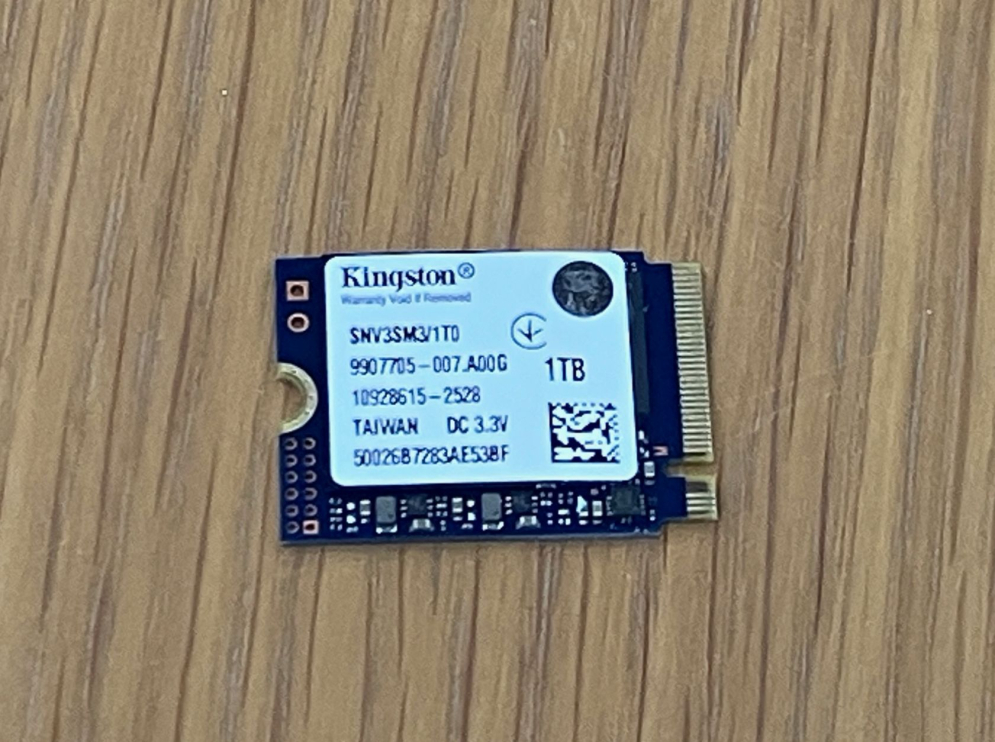

今回はSSDの容量アップが目的のため、1TBのSSDを用意しました。

・外付けディスクドライブ

PCのバックアップイメージを保存するためのHDD。

・USBメモリ

バックアップデータ復元時の起動用として使用します。

内蔵SSDを交換する手順

1.現在のSSDを確認する

まずは、現在PCに接続されているSSDの種類を確認するために、基板が見えるところまでカバーを外します。PCによっては、ネジを外しただけではすぐにカバーが外れない構造になっている場合があります。

その際は、マイナスドライバーやヘラ、スクレイパーなどを使い、破損しないよう慎重に開けてください。

2.交換用SSDを選定・購入する

交換するSSDの型番や仕様を確認したうえで、対応するSSDを購入します。

特に以下の点に必ず注意してください。

・サイズ(長さ・厚み)

・接続方法(SATA、PCIeなど)

・フォームファクタ(2.5インチ、M.2 など)

当PCの場合は、M.2 PCIe接続の1TB SSDを購入しました。

SSDは接続規格だけでなく、物理的なサイズにも複数の種類があるため、実物を測って同じサイズのものを選ぶのが確実です。

3.バックアップイメージを作成する

バックアップツールを使って、PC全体のバックアップイメージを外付けHDDに作成します。

当記事では、ライフボート社の「LB イメージバックアップ12 Pro」を使用しました。

※ 起動用USBメモリをあらかじめ作成しておきます。

※ バックアップにかかる時間は容量によって異なりますが、数時間かかる場合があります。

※「LB イメージバックアップ12 Pro」の使い方については、同梱の基本操作ガイドがご確認いただけます(ダウンロード版ではPDFで同梱されています)。また、ご不明な点がある場合は、ライフボート社のメールサポートがご利用いただけます。

4.SSDを交換する

PCのカバーを外し、古いSSDを取り外して新しいSSDを取り付けます。

5.バックアップから復元する

あらかじめ作成しておいた起動用USBメモリを挿してPCを起動し、バックアップを保存した外付けHDDを指定して復元を行います。

新しいSSDが元より大容量の場合は、復元の際に「サイズを比例して変更」にチェックを入れると、SSDのサイズに合わせて復元してくれます。

復元中はPCを使用できないため、業務終了後や長時間PCを使わないタイミングで実行するのが安心です。

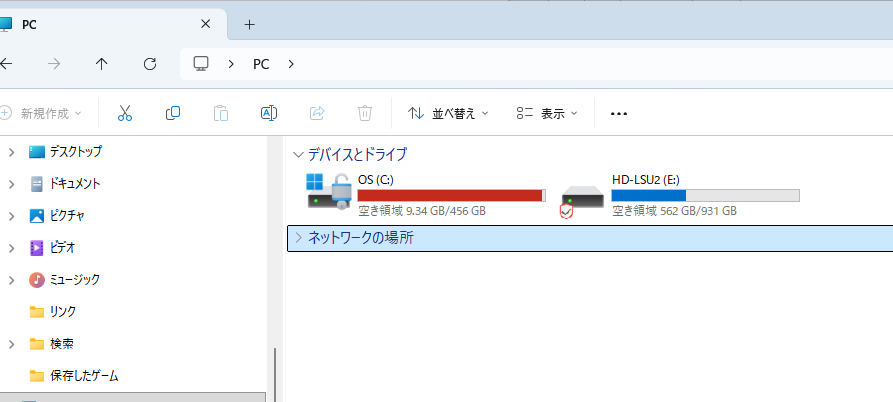

バックアップ前の容量。限界が近く、動作も遅い。

※ 復元にかかる時間は容量によって異なりますが、数時間かかる場合があります。

6.作業完了

新しく付け替えたSSDにデータの復元が完了したら、PCをシャットダウンし、起動用USBメモリを取り外します。

その後、裏ブタを閉じれば作業完了です。

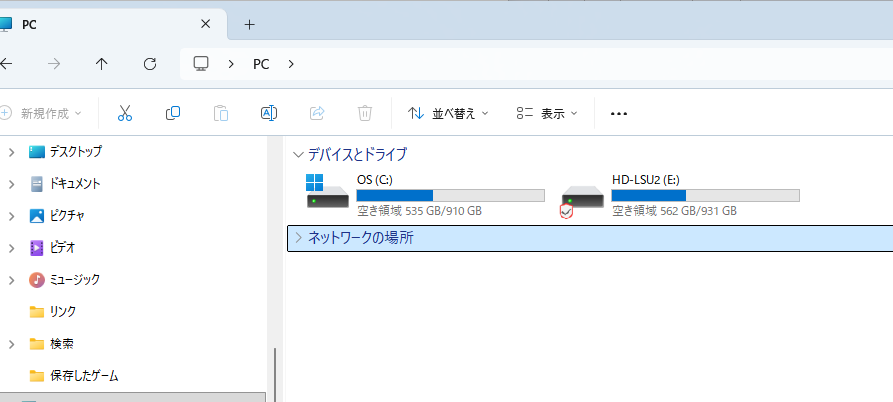

無事に容量をアップでき、快適な状態になりました。

【参考】SSDの基礎知識

SSDとは

SSDとは、「Solid State Drive(ソリッドステートドライブ)」の略で、半導体メモリにデータを記録・保存する記憶装置です。

従来のHDD(ハードディスクドライブ)と同じくデータを保存する役割を持ちますが、読み書き速度が速く、消費電力も少なく小型なのが特徴です。最近では、ノートPC・デスクトップPCともに標準搭載されるケースが増えています。

SSDの種類

SSDは、容量だけでなく以下のような点が異なります。

・フォームファクタ:外形サイズ

・接続規格:SATA・PCIeなど

・スロット形状:切り欠きの位置など

PCの種類によって対応規格が異なるため、交換・購入前に必ず確認しておくことが重要です。

特にノートPCはスペースの都合で短いタイプのSSDが使用されていることもあり、サイズが合わず取り付けできないケースもあります。

実際に搭載されているSSDを外して、規格・形状・サイズを確認してから購入するのが確実です。

SSDのフォームファクタ(サイズの種類)

- M.2(最近の主流タイプ)

- 2.5インチ(主にHDDから換装する場合に使用)

- 1.8インチ(一部の小型ノートPC向け)

- mSATA(現在は新製品ではほぼ見られない旧規格)

SSDの接続規格

- SATA(Serial ATA):HDDと同様の接続方式で、転送速度は控えめ。

- PCIe(NVMe):より高速な転送が可能な新しい規格。

M.2 SSDの物理サイズ

M.2 SSDは同じ規格でも長さが複数種類あります。

例:2230、2242、2260、2280、22110(左2桁=幅22mm、右2〜3桁=長さmm)

当PCでは、長さ30mmのM.2 SSDが装着されていました。

機種によって異なるため、必ず実物を確認しましょう。

スロット形状(キー形状)

M.2 SSDには、差し込み口(キー)の切り欠き位置が異なるタイプがあります。

主に「Bキー」「Mキー」「B+Mキー」の3種類があり、対応するスロットでなければ装着できません。

こちらも購入前に現物の形状を確認することをおすすめします。

SSDは同じ「M.2」でも、接続規格・長さ・キー形状など複数の要素で互換性が変わります。

交換・増設の際は、現在搭載されているSSDの型番を確認、同じ仕様または互換品を選定を徹底することで、トラブルを防げます。

内蔵ディスクの交換は少しハードルが高く感じるかもしれませんが、手順を押さえておけば意外とシンプルです。もし、容量不足や動作の遅さに悩んでいるなら、SSDのアップグレードで見違えるほど快適になるかもしれません。